ディズニーランドには久しく行っていないが、それなりに健全な男の子だった頃からディズニー関連で食指が動くのはドナルドダックの怒り芸ぐらいだったので、大概は自らではなく誰かのお供として~ということになる。と言っても行けばそれなりに楽しんじゃうわけなんだけど、そんな中、相手がトイレに行ったりして一人になった時に何かよく分からない“荒野感”のようなものを感じてちょっと不安な気分になるってことがままあった。“荒野感”ってのはアメリカからのもんなんで西部フロンティア的なイメージなのかもしれないが、この“不安感”はどこから来たんじゃろ~と浅く考え始めるものの、相手が戻って来て慌てて打ち消したり、子供の嬌声で頭の中の積み木を倒されたりして、毎回それ以上深く考えることは無かった。

このなんとなく胸に引っ掛かっていたこの“不安感”の正体をハッキリと理解させてくれたのは、江藤淳『成熟と喪失』の中での小説『抱擁家族』(小島信夫・著)の登場人物・三輪時子をめぐる以下の論考である。

アメリカ人将校ジョージと不倫をする時子は、大学教授である夫・俊介に自宅を「アメリカ式セントラルヒーティング」つきの家に建て替えさせ、その家にジョージを招待しようとする。

彼女はいつまでも若くありたい。そして夫の求める「近代以前」の安息のなかにではなく「近代」の開放の中に「楽園」の幻想をみていたい。夫にとっては「出世」の希望と同時に outcast の不安と「他人」に出会う恐怖を植えつけるものだった学校教育は、時子を「家」から開放し、「近代」に「出発」させてくれたものにほかならない。「近代」とは彼女の青春であり、いつか訪れる美しい王子であり、つまり幸福そのものである。その「近代」という stranger がどんな顔をしているかを彼女は知らないが、知らないからこそ彼女はそこにあらゆる期待をこめることができ、逆に周囲の「近代以前」は彼女が知悉したものだという理由で「恥ずかしい」ものとならざるを得ない。

こういう時子が、ジョージという「近代」を進んで「家」に入れようとすることに不思議はない。彼女が「家」にしばりつけられていると感じている以上、むしろ「近代」のほうが彼女の家に迎え入れられなければならない。それが時子に可能な「出発」のかたちである。この感情の背後に、以前彼女を置いてアメリカに留学した俊介に対する競争心が潜んでいることはいうまでもない。「出発」したくない夫はアメリカに行ったのに、「出発」したい自分は後に残された。これは不公平であり、不当である。さらにこの競争心の奧底に隠されているのは、時子の男になりたいという欲求である。彼女は男のように「家」を離れ、男のように「出発」したいのである。それはとりもなおさず女である自分に対する自己嫌悪にほかならない。私は前に、時子にとって「母」になることは老年に変貌することを意味した、といった。つまり彼女にとって「母」であり、「女」であることは嫌悪の対象である。

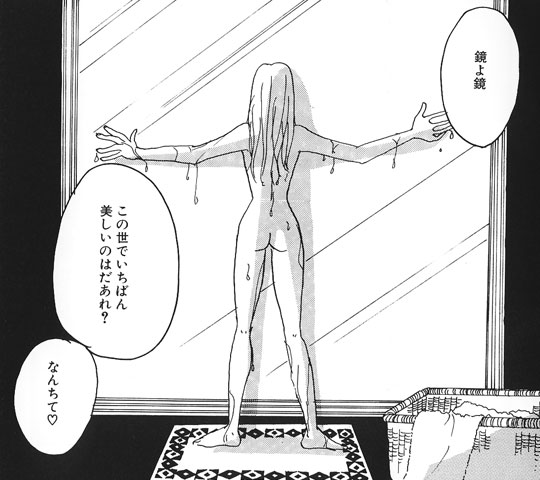

新しい家は同時に時子が「出発」して、今や完全に「アメリカ」あるいは「人工」に変身し切ったことを示すものでもあるからである。いいかえればこの「外国風の家」は、時子が新しい反母性的な自己、つまり「娼婦」の identity を獲得したことを暗示してもいる。その「家」が時子の存在そのものだとすれば、ジョージはもちろんそのなかに迎え入れられなければならない。そのとき時子のなかにはすでに自分の母性を汚される意識はない。それを彼女は「人工」の下に隠し切っているからであり、ジョージが招かれたときいわば時子の「娼婦」性は完成されるからである。

ディズニーランドはアメリカ的な人工物な中で“大人でない時間”を保証してくれる楽園だ。自分が感じた“不安感”は日本の男の子として対峙することになる(なった)アレコレというのも多少あるんだろうけど、ディズニーランド内ではその特殊性から上記の問題に対峙する前の日本の女の子・日本の「少女」の“不安感”が増幅されていて、それを容易に感じ取ることができたということなんだろうと思う。この日本の「少女」の身体性の問題ってのが、“少女漫画”のメインテーマだってのは今更説明するまでも無いわけで~といった辺りで今回取り上げるのは岡崎京子『ヘルタースケルター』である。

内容にふれる前にまず自分がリアルタイムでは岡崎京子の良き読者では無かったということを白状しておく。恐らく岡崎京子の不幸は少女漫画の正統に位置しながら「出発させる」ための漫画だと誤解されたことだ。当時を思い出すと痛みを感じることなく読んでいるのは「出発したい」女の子達で、「少女」の問題に苦しむ(こだわる)女の子達はやや敬遠する傾向があったように思う(「絵」の問題もあるかもしれない)。ディズニーランドで感じた“不安感”よろしく後者に肩入れしていた自分は正直痛々しくて読めなかったのだ(目は通していたんだけどね)。岡崎京子はそれまでの少女漫画の主題である“身体性との和解”を引き継ぎつつも、開き直りとも見える型破りで更なるその先へ行こうとした作家なわけだけど、その闊達で自信過剰な自由さはある種の選民臭を漂わせていた(漫画以外のエッセイなんかでは掲載紙も含め顕著だった)ので、アチラコチラからやはり「出発」方面かと思われてしまったというのがあると思う。それは不幸な行き違いだったのだ。

その辺を念頭に置きつつ読み返したんだけど、やはり優れた作品でも時代性からは逃れられないという感が強いかな。当時は共有できていたかもしれないりりこの“叫び”がイマイチ届かず、「出発」と「人工」のパロディ的な部分、いわば“笑い”の方ばかりが強く前に出てきてしまう。同じ「人工」なら本当の「人工」の方が良くねというアキバ系が生まれて以後の世界ではりりこの“叫び”を共有してくれる麻田検事のような男子がもうリアルに感じられないのだ。未だに「出発」と「人工」を人質に広告屋の魔の手から逃れられない一部の女性達に比して、男性達は草食系だなんだと揶揄されつつも、そういうチキンレース自体から降りてしまったし、もう興味も無いのだ。恐らく、今の時代だったら麻田検事は草食男子として、ややこしい面倒には首を突っ込まず、仕事が終わったらとっとと帰ってラブプラスでもやってるんだろう。

この温度差が映画化という流れなんだろうが、こちらも出てくるのは「人工」な人達だらけで、更に誤解を深めるような印象がある。江尻エリカは言わずもがな、「ものすごい消費社会の中で消費されていく女の人の弱さとしなやかな強さの両方が出る作品だと思っていて」なんて言っちゃう監督の蜷川実花も、パロディでもあるこの作品の更なる劣化パロディっといった感じで、何か映画化への流れそれ自体が何か『ヘルタースケルター』的であり、そう考えると出来上がってくるものはもう見る必要が無いような気がする。

その辺りも含めて、この作品が未完なのが(3部作の2部までが終わったところで岡崎京子は「事故」に遭い休業)本当に惜しい。

つまり彼女は、「成熟」の要件である自信を欠き、その裏付となるべき絶望を欠いている。彼女の人格の核にはひどく脆弱なものがある。それは多分、あまりに急激に変化する社会のなかで、そしておそらくあまりに急激に向上した生活水準の中で、「成熟」する余裕を奪われた女性に生ずる自己崩壊のあらわれである。

もう一度『成熟と喪失』から文章を引用したが、『抱擁家族』の時子が自己崩壊の果てに癌となり死んでいくのに対して、りりこは自己崩壊の果てに絶望を手に入れ新しい存在となる。時代が変わって過去の物語となってもこの部分の鮮烈さはあまり変わっていない。それが「成熟」だったのか、なんだったのかは分からないが3部は恐らくそれを理解するための物語になるはずだった。今回映画の方はスルーして、いつか書かれるかもしれないそれをりりこが義体化して草薙素子になるっていうストーリーでも勝手に夢想しながら待つことにするかね。