廃墟ブーム的なものとリンクしたカタチで花街・遊郭跡を紹介するような記事はインターネット上だけでも結構あるように思う。ただ、失礼ながらツマミ無しで酒のみといった感じの記事が多く、何かツマミが無いと酒が飲めない自分は物足りなさを感じるようなものが多いような気がするのだ。

しかし、当然ながらそこでツマミをよこせと騒いでも、みなモノズキでやっているんだがら他の店に行っとくれってなもんである。といっても、そういうお望みの店が山猫軒よろしくドロンと勝手に現れたりはしない。だったら自分で店始めちまおうというのが今回からのシリーズ「ニッポン花街・遊廓跡めぐり」である。

八代亜紀のように「肴は炙ったイカでいい」なんて言わず、途中で酒が飲みたく無くなるくらいツマミはたっぷりと。しかしまぁ、初回なのでモタれない程度に行きましょうかね。

というカタチでゆるゆると初めに取り上げるのは「湯島天神」。何故ここからっていうと現在自分が湯島在住だからである。いろいろツマミも探しやすいってわけだ。では早速花街としての「湯島天神」の説明から入ることにしよう。

「湯島天神」はその名の通り、本郷台地に端にある神社の門前に広がっていた花街だ。どうも天神下の同朋町や池の端の数寄屋町をひっくるめて大きな花街のようなものを形成していたのもあってごちゃごちゃになって語られることが多いんだが、上の大正11年(1922年)出版の『東京藝妓名鑑』の中で地図を見ると分かるように(小さくて申し訳ない)、そこだけでキチンと独歩していた花街である。後の昭和4年に同朋町と数寄屋町は合併して下谷の花街となるのだが、この時も湯島天神は孤高を保っている。どうも、坂の下と上とじゃ一緒になれないような毛色の違いがあったようでなんである。花街を調べていく上で避けて通れない昭和4年(1929年)発行の松川二郎・著『全國花街めぐり』がこの辺りをどのように触れている触れているかというと~

菅公を祀る湯島神社を中心として起こった花街で、余り古いことは知らないが寛政時代にはすでに若干の芸妓が居たらしく、「ころび芸者」の名府内に喧伝されて居たことから察すれば、発展家ぞろいであったと見える。

ころんだら食はふくとついてゆく、芸者の母のおくり狼。

などという狂歌さへ出来ていた。池の端の花街とほとんど地を接して連なり、帝大生を常得意として両々相まって発展して来たものであるが、地を接しているだけに常に池の端に押されている気味がある。

しかし、池の端が水に望んで独特の風趣を有せるに対して、ここは天神の台地を舞台として下町の夜の灯を一目に見下ろし、忍ヶ丘の翠色を一望に収める趣き、また甚だ捨てがたいものがある。

思いっきり「池の端に押されている気味」って書かれちゃってるが、泉鏡花(今回お約束過ぎるのであえて触れません)を出すまでもなく、良く言えば隠花的なというか、有り体に言うと地味な場所だったっつーことだ。わざわざ上野・御徒町方面から坂を上がって来るモノズキは少ないので、基本の贔屓筋は本郷方面から来る東大生や教授、医療関係(東大病院の歴史に付随するカタチで本郷は医療系の会社が妙に多い)なんかを中心としたお固い上に、それほど景気が良いとは言えないようなヒトビトだったのである。地味になってもしょうがないというか。

地味な色になったのはそれだけが原因ではない。松川二郎が江戸の寛政後の状況にちょっと触れているが、それ以前の湯島天神は芳町(日本橋人形町)、芝神明(芝大門一丁目)と並ぶ陰間遊びのメッカとして繁盛していたからである。もっとストレートな隠花エリアだったわけだ。

江戸の始め、太平の世となりやることの無くなった武士の間で男色的なものが妙に盛り上がる流れがあり(旗本奴と町奴の抗争の盛り上がりと内容的にもややかぶっている)、そこに売春とイコールになっていた女歌舞伎の禁止が合わさり、美少年をゾロリと並べた若衆歌舞伎が生まれることになる。これに女犯が厳しく禁止された(特に江戸初期は厳しかった)坊主共も夢中となりこれが大流行となるが、当然風紀はヤヤコシイ方向に乱れ、幕府はそのややこしさを嫌い規制をビシビシと打ち出すことになる。

しかし、規制が出来たことでイケナイコトをしているってのが幕府公式認定となったことで、逆に隠花的な方向が強まってしまい、むしろその弊風が盛んになってしまうのである。禁忌侵犯欲ってやつですな。当然、困惑と怒りの幕府は断固禁止措置を取ることに。しかし、一年後にどういうわけか「若衆」から「野郎」に名前を変えて、野郎よろしく前髪を剃り落せばオッケーと再許可をするのである。

この野郎歌舞伎になってから、何故か陰間という男娼行為がもれなく付いてくるようになるのである。若衆の頃には役者達も矜持を持ち簡単に身体を売ることは無かったのに、野郎になったら男娼に堕したというのは、男色から戦国の余風的なもの、歌舞いた(傾いた)部分を抜きたかった幕府の目論見が規制したり再許可したりで見事成功したからだろう。こうして、男色はただの風俗となって世俗化していくのである。西鶴の『好色一代男』なんかにその辺がサラッと扱われている(というか主人公がサラッとというか)ので記憶している人も多いだろう。こうして、一般化と共に彼ら陰間は凛々しい若衆姿から派手な女装姿となっていく。因みに、陰間になるには荒々しい江戸っ子は無理だっつーことで、わざわざ関西方面から良さげな人材を集めて来ていたそうだ。

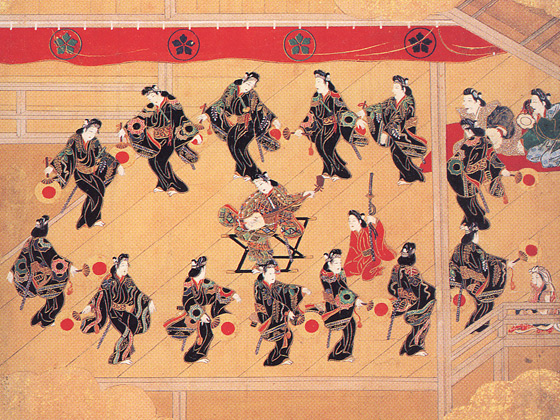

湯島に陰間がそういうことを行う茶屋が多かったのは、近所に住まう上野の門地の高い坊主どもへの需要があり、その辺りが贔屓筋だったからである。明暦の大火以前の江戸の姿を描いたという江戸図屏風を見てみると、神社の門を出たトコロに何やらそれらしき小屋があり、その前を矢張りそれらしき人達がウロウロしているのが分かる。彼らは普段はナヨナヨとした女装姿だが、坊主に誘われた時はキリッと小姓姿で芝居見物や縁日に出かけたりもして(寺内に招かれることも)、その姿を一般が真似するような一種のファッションリーダー的な側面もあったして。記録に残る湯島藤村屋の力丸という有名陰間なんかは、上野三十六坊の院主全員が客だったので、それぞれの院主の名前は忘れても、力丸の名を忘れる坊主は居ないなんて言われるくらいだったそうだから、この頃に湯島天神を訪れると頭を頭巾や傘で隠した客が茶屋を出入りするのを簡単に見ることができたのだろう。なお、坊さんはあくまで湯島の贔屓筋であって、他の場所では御殿女中や商家の後家のような女性達が客として来ることも多かったようだ。上の浮世絵は三味線を持っているのが陰間、もう一人が遊びに来た御殿女中である。どっちが女だか分からんね。

この陰間の隆盛とともに湯島のソッチ方面も大いに繁盛となるわけだが、江戸時代中期頃から状況がやや変わってくる。一旦許した後の幕府は陰間をほとんど放置していたと言ってよかったのだが、財政的・対外的な余裕が無くなってくると、どういうわけかソッチの下半身規制に乗り出し始めるのである。江島生島事件以降という話もあるが、自信が無くなっちゃった上部構造がそういう規制を始めるってのは今も昔も変わらないのだ。こうして続けての細かい規制で衰微していったトコロに、水野忠邦が天保13年(1842年)に完全な禁止令を出し、陰間行為はパーフェクトな隠花となってしまうわけである。

では、それ以降の湯島天神には陰間が居なくなっちゃったのかというと、そういうわけでもない。上野寛永寺の貫主は天皇の猶子であり、御三家と並ぶ格式プラス強力な宗教的権威ってのを政策上幕府も認めていた手前、その下に群がる坊主どもとの諍いを避けるということもあり、湯島天神に限って大っぴらでないカタチでの陰間営業をお目こぼしするということになったからである。まぁ急に止めろって言われても坊主も困るよな。男ってのはそういうもんである。といっても陰間市場はすでに縮小していた上でのことであって、それだけで食えなくなった湯島天神の陰間茶屋なんかが芸妓・娼妓を他所から呼ぶようになったのが湯島天神花街の出発点なのだ。そりゃカラリとした感じにはならないわな。なお、陰間が湯島天神から完全に居なくなるのは寛永寺が上野戦争で灰燼に帰しちゃった後である。

芸妓は主に数寄屋町方面から、娼妓は黒門町辺りから天神女と呼ばれる女性たち(値段は銀12匁というから今の二万くらいか)が出張して来ていたようだ。“ころび芸者”(売春行為をする芸者)なんて呼ばれたのはここからかな。まぁ江戸時代相場からすると高いんで、ちゃんと芸はしたんだろうけど。

こうして花街として出発した湯島天神なんだが、幕末になっても定着していた芸者は十人を超えない程度の規模であったとのこと。人数的にイマイチ気合が入っていないのは、陰間が一応というカタチで認められていたのと、上の浮世絵のように江戸の景勝地(男坂よりの眺め)ってことでソッチ方面と関係なく、そこそこ食えたっつーことだろう。

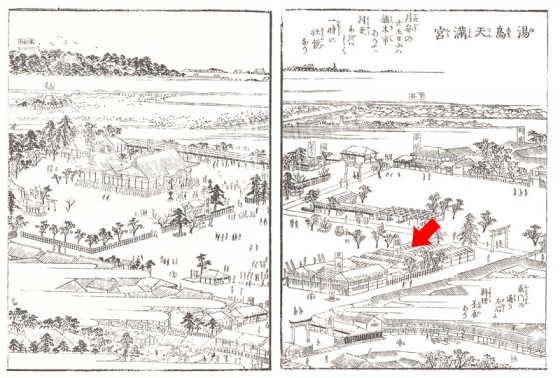

その辺を押さえた上で(どの辺だ)今回確認の為、改めて『江戸名所図会』の湯島天神の項を見てみると、芝居小屋の隣に「楊弓」と書かれた小屋があるのに気づく。これは縁日によくある射的の元祖のような店で、おもちゃの弓で矢を的に当てる遊技場だ。時代劇なんかで隣の女性が「あたーりー!」と叫ぶのがそうだな。この女性を矢場女と言うんだが、実は彼女たち全部が全部じゃないが“色”を売る場合もあったんである。杉浦日向子の『百日紅』の中で矢場女をするおきゃんな女性が客に尻を触られて「そんなんじゃねえよ!」という場面があったと記憶しているが、その辺を踏まえとかないと意味がよく分かんないわけだ。ともかく“ころび芸者”だけじゃなかったんだと。

しっかし、上記のように芝居小屋の役者ってのも基本舞台以外じゃ“色”を売ってたわけだし、なんだか湯島天神の境内はイロイロとヤヤコシイ状況だったっつーことだね。なんだか網野善彦のアジール話みたいになってきたが、この神社境内で行われていた宮地芝居の特殊性も含め、いずれこの辺はこのシリーズで突っ込むことになるだろう。

その後の明治維新と維新政府の施政によって純然たる“花街”というのが生まれることになるわけだが、湯島天神もその辺は他とご同様。湯島的状況としては明治政府と結びついた新興勢力や一旗組が多く流れこんできたというのがある。これは神田なんかのガチガチの江戸が残った場所に比べて、湯島はある種の場末ということで有象無象が入り込みやすかったというのがあったのだろう。切通坂の向こうにある三菱の岩崎家本宅も始めは湯島天神側(湯島梅園町)にあったらしい。

その有象無象を当て込むカタチなのか湯島天神周辺(および境内)に料理屋やらがビシビシとオープンすることになるのだ。これもそれまでの店がアカンようになっての入れ替わりってのもあるんだろう。その後も長く残った有名店としては明治2年(1869年)開業の魚十がある。落語の「王子の幇間」にも出てくる店だ。いけすを設けた活魚料理の元祖とも言っていい店で、目印としてカバーのすりガラスに“魚十”と入ったガス灯を入口に設置してあり評判だったとのこと。以前サラッと紹介した老舗すき焼き屋・江知勝なんかも明治4年(1871年)創業だ。こうして芸妓を呼んでドンチャンするような店が出来て花街としての体裁を整えていく行くと。

さらに湯島天神的には何となくのイイカンジの流れが続く。まず、明治5年(1872年)芸娼妓解放令からのゴタゴタから芸妓と娼妓の分離が進み、広義の花街から遊廓的なものを抜いた狭義の花街が成立していったことである。元々規模が小さい湯島天神も芸妓方面へ一本化し、スッキリというかこじんまりと分かりやすくなったことで、その後に必要なのりしろが出来るわけだ。

続けて、明治9年(1876年)にお雇い外国人の官舎が建てられ、ややハイソな場所に変わっていた本郷に東京医学校(後の東京帝国大学)が移転してきたことである。近所の本郷が司馬遼太郎曰くの欧米の文明を需要する“配電盤”になったことで、上記のようにそこのエリート達が贔屓筋になるわけである。さらに、その時代の先端に匂いを嗅ごうと文士たちも多く本郷周辺に住み着くことになり(漫画家が吉祥寺に集まるみたいなもんか)、ちょこちょこと出入りする彼らも加えて、金はバンバン落ちるわけじゃ無いが帝大生と文士が集まって来るといったような何やら文芸的な湯島天神のイメージが出来上がっていくというわけなのだ。

湯島の芸妓は天神の梅林から「梅鉢芸者」と呼ばれていたそうである。 梅の花言葉は「高潔、上品、忍耐」だそうだけど、実際「梅鉢芸者」と呼んでいた人達が仮託していたのもその辺りなんだろう。

しかし、加藤藤吉『日本花街志』に出ている花街の紋章は梅ではなく、神社の御神鏡からの八咫の鏡形である。まぁ梅じゃ真ん中に文字入れられないってのもあるけど。よくインチキ超古代史で見るカタチだね。その「睦」の文字は三業組合が始め睦組合と名乗っていた時に作ったからだとか(“睦”は親睦会の省略形としてよく使われる)。スグにその名乗りは止めちゃったそうだけど、対外的に特に必要ってことも無いので、そのまま使用し続けたとのこと。この花街らしいというかなんというか。

その“個性”がハッキリした湯島天神の最盛期は、他の花街と同様大体明治末から昭和恐慌(昭和5年~)までの、いわゆる「成金」達が幅を利かせた頃だ。先にふれた『東京芸妓評判録』には大正11年(1922年)で「藝妓六十九人、半玉十一人、待合拾五軒、料理屋七軒」となっている。そして、7年後の恐慌前ギリギリの昭和4年(1929年)の状況は同じく先ほどふれた『全國花街めぐり』にこのように書かれている。

藝妓屋 五十九軒。 藝妓 百二十名。

料理屋 十五軒。 待合 三十一軒。

主たる藝妓 梅代、和子、峰子、本太郎、十三吉、小しげ、蔦江、小まん。

主たる料亭 魚十、松仲、鳥又、下金、末松、いづみ。

主たる待合 瓢々、花の家、平の井、喜代志、千梅。

此地では何と言っても料亭では魚十、待合では瓢々が一際光っている。今も尚その通りかどうか知らないが、瓢亭という家は京都風の優雅な庭造りで、殊に庭下駄をはいて座敷へゆくあたりの気分が伸(のん)びりとしていてよかった。

エライ人数増えてるんで、どっちもちゃんと測っているのかよって思っちゃうが、同じ年に出た今和次郎・著『新版大東京案内』には「芸者屋・三十五 芸妓数・一〇〇」となってるのでおおよそ三桁に乗っていたと見ていいだろう。資本家方面の客筋との結びつきが薄い湯島天神にもそれなりに金が落ちるようになったと思われる。といってもパーっと騒ぐような花街で無いってのは今まで触れた通りなので、どうもイマイチ不夜城的な街であったようなイメージが湧かないし、多分そういった感じでは無かったような気がするんだけど。

ともかく、以上でザッと湯島天神花街の最盛期までの説明は終わったので、果たしてそういう盛りの残り香が残っているのかを含め、その後の湯島天神の花街がどうなっていったかは実際の場所を“めぐり”つつふれていくことにしよう。

ピンバック: 江戸歴史塾参加 | お江戸諸々 | Madam'Blog