今回はタイトル通り、モダンジャズ創始者の一人、というか当時のジャズを転換させたチャーリー・パーカーの伝記映画である『バード』(監督・クリント・イーストウッド)は何故、その実在の“バード”を知るジャズ関係者からの評価が低いのか、といった辺りを入り口として、ジャズのある側面をといったトコロまでたどり着けたらイイなぁと思っておるのですが、まぁいつものような見切り発車だったりするので、お読みになる方も適当にハナゲその他の各種体毛でも抜きながら読み進めていただければ幸いである。

ワザワザ冒頭でこのように“適当に”と高田純次的エクスキューズを入れたのは、恐らく“ジャズ”の話と聞いて身構えてしまった人、居ますよねっていう世間的にメンドウクサイと思われているジャズ(を聞いている人間)のイメージ的なものからの懸念なのだが、書いている本人が音楽を聞く行為そのもの関しては野放図な上に、その何故メンドウクサクなってしまったのかといった辺りもまな板の上に乗せられたら~と目論んでいたりするので、その点ご安心いただきたい。

さて、この『バード』~スパイク・リーが白人が同胞黒人ジャズメンを惨めな扱いをしやがって、と『モ’・ベター・ブルース』を作ったというのが良く知られているように、人間チャーリー・パーカーを“悲劇的”な基調一辺倒でまとめられたことへの評価として、ジャズ関係者の反発が~といったトコロが分かりやすい理解である。確かにそれは正しいのだが、それには結構な複雑なモロモロが絡み合ったそうなってしまったというヤヤコシイ事情があるのだ。

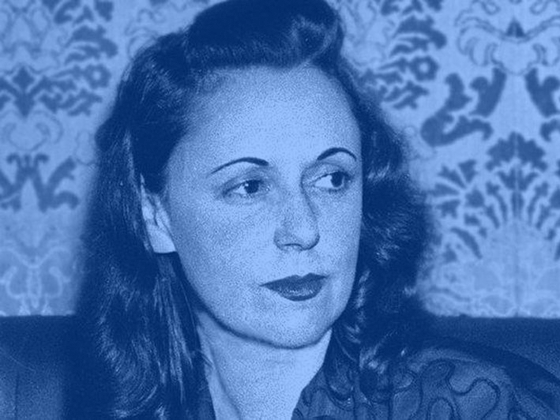

そのために、先ず押さえておきたいのは、映画『バード』がジャズ関係者ではなく、この映画ではヒロインとして扱われているチャーリー・パーカーの最後の妻であるチャン・パーカーが監修に入っていること。つまり、彼女のチャーリー・パーカー像が映画にはカナリ反映されているのだということを押さえつつ、視点がブレないようにフォーカスを、こちらも映画にも出てきて、バードに「俺の心臓の鼓動の半分をうけもっている」とまで言われた音楽的盟友~ディジー・ガレスピーに合わせたい。“妻”と“盟友”、この二人をバードの死から時系列的にユルユルと見ていくと明らかになるというわけである。

と、ようやく進め方が整ったところで、バードが亡くなる2週間前の出来事から流していくことにしよう~

ディジー・ガレスピーはその日、ジャズクラブ・バードランドでの仕事の合間に、旧知のチャーリー・シェーバーズのプレイを聞こうとベイズン・ストリート・イースト(同じくジャズクラブ)行き、始まるまでに周囲の客とダベっていた。そこに「俺を救ってくれ!」と絡んできた男が居て、酔っぱらいかとよく見ると、それはチャーリー・パーカーだった。だらしない身なりに、でっぷりとむくんだ顔と身体。自分の記憶とは違うその酷い姿に絶句していると、さらに続けて

「なんで俺を救ってくれないんだ…。ディジー!」

歪んだ顔でそういうバードに、ディジーは

「…どうしたらいいんだ?」

と、何とか返すと

「分かんねえよ…。ただ救ってくれりゃいいんだ。救ってくれ…救ってくれ…」

元々、彼らの盟友関係が崩れたのは、バードが麻薬と縁が切れなかったからである。ディジーの方からも「(音楽上の)俺の女房」とバードを呼び、そのコンビネーションでビバップを創造した二人の濃密な関係も、いざ仕事となるとジャンキーとしての生活上の問題(仕事に遅刻する、スッポかす)が、金銭的な部分も含めて全てディジーにのしかかることになったのだ。周囲、そして何よりも家庭内だけではなく仕事上でも“大蔵大臣”である妻・ロレインの眼は厳しかったが(油井正一氏だったか、盟友関係解消はディジーのヨメさん原因説ってのを見たような覚えがあるが、どんなヨメさんでも、夫の盟友で親友がジャンキーってのは厭だろう)、彼はなんとか擁護し続けた。が、西海岸遠征時に(売人が見つからず)禁断症状でヨレヨレになったバードのために、すぐに帰れるよう取ったせっかくの航空券を、売っぱらって行方不明になったことで、ディジーも何かが切れてモロモロ諦め、探さずに置き去りにしたままニューヨークに帰り、盟友関係は解消となったのである(あくまで盟友関係の解消で、その後も共演はしている)。流石にこの苦労を繰り返す決断はおいそれとは出来ない。何よりも麻薬は自分が決心しなければ、縁が切れないものなのだ~と、考えつつ黙り込んでいると、バードは何かを察したように去っていった。ディジーはその背中に声をかけることも出来なかったという。二人の別れはこういった苦いものだったのだ。

2週間後にバードはジャズミュージシャンのパトロンとして知られるパノニカ男爵夫人宅で亡くなるわけだが、ディジーはそのニカ夫人自身からその報を受けたあと、自宅の地下室(彼のオフィス兼ミュージシャンのサロンになっていた“ガレージ”)に入ってしばらく泣いたという。そして、立ち直った後「彼は死んでしまったが、彼のために何かしなければならない。」と決意し、行動を始めるのである。

バードは死亡時に財産と呼べるものはほとんど残していなかった。そのため葬儀も行えるか、埋葬をどうするかも分からない状態。そのため、ディジーは委員会のようなもの立ち上げ、同郷代表としてメアリー・ルー・ウィリアムス、後輩代表のチャーリー・ミンガス等の同業者に弁護士を交え、さらに金銭面での当座の問題は音楽プロデューサーのノーマン・グランツに解決してもらう算段を付け、葬儀の進行と、バードの作曲したものの権利等の遺産処理が出来るような体制を整えるのである。なお、この委員会にはバードと一緒に暮らし、散々世話になったマイルス・デイヴィスが入っていてもおかしくないのだが、彼は十代の頃に地元で作った子供に養育費を払っていないというカッコ悪い理由で刑務所に収監されていたため、その後の葬儀も含め参加することが出来なかった。

とはいえ、ディジーはあくまで“友人代表”である。基本は親族の指示で動かなくてはならない。が、この“親族”が大問題だったのだ。

ニカ男爵夫人はまず“妻”に知らせるべきだろうと関係者にはバードの死を伏せたままチャンを探したのだが、チャンとバードは別居状態(生活が荒れきっていたバードのDVが原因とも)だったため、連絡はしばらく取れなかった。そのため、引き取り手が居ないバードの遺体はしばらく、病院の死体安置所に突っ込まれっぱなしになる(このため、変死説が出ることとなる)。結局、ディジーを含めてのジャズ関係者にも連絡をとって(これでディジーはバードの死を知ることになったわけだ)、その伝手から、ようやくチャンと連絡が取れると、チャンはディジーらと共に、遺体を引き取り、葬儀の準備を始めようとする。が、ここでバードの前夫人であるドリスが現れ、遺体を引き取り、葬儀の喪主となる権利は私にあるとチャンに迫ったのである。

実は、バードは生涯4度の結婚をしたが、まともに“結婚”をしたのは始めの結婚だけ(レベッカという近所の女性)。しかも、一応のまともな“離婚”も始めの結婚だけだった(離婚を一度もしていない説もある)。3回目と4回目は“重婚”だったというわけだ。が、“重婚”と言っても、4度目のチャンとは書類関係は全く交わさずの“内縁”(しかも最後は別居している)。しかし、3度目のドリスは一応というか、メキシコでの挙式時に重婚の証明書のようなものを出してもらっており(アメリカは当時まだキリスト教的な倫理意識が強く、再婚等になると許可がナカナカ出なかったりしたので、芸能系の人々はそれを嫌って、その辺がユルかったメキシコで挙式する人間が多かった)、書類上はキチンとした“親族”のままだったのである。アメリカといえども、まだ1950年代の話である。まだ内縁関係の女性にはほとんど親族的な権利は無く、ドリスの主張は正当なものだった。

あれっ2番目の女性は?とお思いの方も居るかと思うんだが、この2番目のジェラルディーンという女性は、バードに感化されてしまったのかジャンキーとなって荒れた生活を送っていたようで、当時は刑務所に収監されていたようだ。その後、刑務所で死亡したとの説もあるが、その後の消息はドウもよく分からない。

なお、レベッカとジェラルディーンは黒人女性、ドリスとチャンは白人女性である。

“友人代表”のディジーにとっては困った事態になってしまったわけだ。

チャンはバードが死に向かって急降下していく時期に“妻”だったということもあり、ネガティブな発言をタップリと聞いていたたようで、彼は葬儀は大げさにしないほしい(晩年ミュージシャンとしては自身喪失していたため、ジャズ関係者以外との付き合いを好んでいたようだ)、そして故郷のカンザスシティに埋葬されるのはゴメンだと言っていた(どうも嫁・姑関係的な問題でこのように言っていた可能性がある)と主張し、その線での葬儀・埋葬を考えており、実際そのようにコトは動いていた。

しかし、ドリスは元々プロデューサー気質のある人で、“妻”だった頃はバードの音楽制作にクチバシをドンドンと入れまくり、それでバードとの仲もおかしくなったりするような人物だった。その辺りの事情からジャズ関係者の評判もイマイチ。彼女は葬儀・埋葬をどうするかよりも、遺された楽曲の権利をどうするか、といった辺りが行動の主目的だったため、関係者へのアピールとして、大勢の人間を集めての豪華な葬儀を望んでいたのだ。

と、二人のにらみ合いになっているところに、決定的な“親族”関係者がやってくる。カンザスシティのバードの母親、そして最初の(正式な)“妻”レベッカの代理人が二人の意向と伝えるべくやってきたのだ(正式に結婚していたレベッカとの間に出来た子供には強めの権利がある)。息子を溺愛していた母親・アディは当然のように、カンザスシティに埋葬することを強く望んでいた。

これに機を見るに敏なドリスは分かりやすく擦り寄っていく。そして、自分が権利等のことは知らないだろうカンザスシティの親族に変わって、楽曲管理をして遺産としてキチンと周るようにして、さらに埋葬は母親の思い通りにするという形で収めますので、と自分にオイシく話をまとめて、葬儀主催者・楽曲管理者になることに成功するのである。

“友人代表”のディジーはこの意向に沿って動かなくてはならない。ディジー自身は何よりも知らない訳でもないバードの母親が望む方向で、と考えていたので特に反対する理由も無かった。

こうして、バードの遺体はドリス側が引き取り、ハーレムの大きめの教会で盛大な葬儀が行われることになるのである(葬儀とカンザスシティへの埋葬の費用はディジーの斡旋により、ノーマン・グランツが出している)。

こうして、チャンはツンボ桟敷(放送禁止用語)に追いやられてしまったわけだ。しかし、これは当時のパートナーの権利がどういうものかを考えていなかったチャンとバードが招いてしまった事態でもある。しかし、チャンはそうは思わなかったのだ。バードと一緒になる前には「52丁目の女王」とも呼ばれた気位の高さ故か、何故かドリスに従いバードの遺体を持ち去ったジャズ関係者、中でも中心に居たディジーを深く憎むという、どう考えても逆恨みだろうという方向に落ち着いてしまうのである。

ここまでの流れで見ていくと、そりゃないだろ、思ってしまうが、これはこれに関わった(多分関わらなかったものも)ジャズ関係者の総意でもある。葬儀の後、バード親族関係者は諸々の権利を巡って泥沼の争いに入るのだが、百歩譲って恨むならソッチだろ!と普通思うんだが、どうも怨念以前にまず戦わなければならない相手ということで、それがソレてしまったのか、盟友で親友だったのにバードの意志を無視して~と、ディジーの方へと修練して行ってしまったというわけなのだ。

しかし、上で述べたようにチャンが接していた“バード”は、ミュージシャンとは全盛の燦めいていた時期の“バード”と深く接していたディジー(他の共演したミュージシャンもそうだろう)とは根本的に違うのである。

これで大体お分かりになっただろうが、映画『バード』にはこのチャンの偏ったバード像、そして自分は悲劇のヒロインだという思い込み(思い込みたいというか)が強く反映されているのだ。ディジーも含めてジャズ関係者が、多面体な人間であったバードの一面しか書かれていないと酷評するのも、もっともなのである。

しかし、この映画の骨相(チャン的世界観)は、黒人は可哀想な人達だという理解の方が安心できる“善良”な白人層(今だったら“リベラル”と荒っぽく分別されている辺り)、映画が公開された時期にはややハイカルチャーなものに片足を突っ込んでいたジャズをスノビズム的に聴く層~ジャズに陰りを求める層には大変受け入れやすいものだったのである。そしてモチロン、メロドラマを好む女性にも。当時の興行を考えた場合のマーケティング的には正しいのだ。

スパイク・リーが怒ったのはここというわけだ、俺たち黒人はお前たちの自意識と自尊心を満たすための標本じゃねえぞ!と。

バードの“悲劇”を人種差別から人間性を毀損され続けた結果だとする理解は、死後定形のように語られ続けている。しかし、彼の人生を見ていくと、それはどう考えてもそれは彼の欲望・欲求を制御出来ない厄介な性質が導いてしまったものである。ドラッグ方面ばかりが語られることが多いが、セックス方面でも彼の生活は混乱していた。奴隷制の時代から白人の間では“黒人はセックスに強い”という神話があり(この神話は今も生きており、ポルノの一大ジャンルとして存続している)、バードはそういった幻想を抱いて近寄ってくるグルーピー的な白人女性たちをそれこそ“消費”するように相手をしていたという(時には複数)。元々ジャズミュージシャンは“旅芸人”的な職業というのもあり、「港、港に女が居る」ようなトコロがあったが、そういった同業者からみても、バードの放埒さは異常なものだった。それは“妻“が居るときでも全く関係はなかったのである。

ジャズ評論家として著名なナット・ヘントフは「社会のせいでバードが死んだというのは、あまりに単純な結論である」と、じゃあ相方だったディジーが生き残っているのは何故なんだと問う文章を残している。

ディジーがモダンジャズ創始者の中で、何故この点で安定していたのか、というのは恐らく、彼が幼い頃に父から虐待を受けていたというのが大きいのではないかと思う。ディジーが語るトコロによれば、レンガ職人の父親は休みになると子供達を並ばせて(彼は9人兄弟の末っ子)、カミソリを研ぐ革ベルト(革砥)を使って“しつけ”をするような人間だったという。バードは父親が不在の家庭で母親に甘やかされ放題で育ったが、ディジーは父の暴力によって兄弟、母、そして自分が支配されるような家庭で育ったのである。これだとアリガチな方向として“暴力”を継承しちゃうんじゃと思ってしまうトコロだが、父親は彼が10歳の時に亡くなっている。完全に人格が形成される前、青春期に入る前に亡くなったため、それを反面教師とすることが出来たのだ。父が亡くなった時に悲しむよりも先ず虐待に使われていた革ベルトをバラバラに刻んだという。こういった育ちが彼の生活態度を良い意味で“保守的”にしたのである。そして、よくディジーを紹介する時に必ず前に“道化的”とか”コメディアン要素”と書かれるオチャラケを好む性格というのも、虐待を受けている自分と周囲を慰めるために内生していったものなのだろう。

また、彼は4回結婚してバードと違い、“妻”のロレインとは添い遂げているが、見初めたキッカケは、彼女がダンサーとして出演していた催しで(ディジーも出演していた)、他のダンサー達が他の出演者達とお喋りをしたり、舞台を見に行ったりしているのに対して、一人楽屋に残って編み物をしていたからだという。実際、彼女は敬虔なカトリック教徒だった。この結婚も当然、彼が生活上の真っ当さを維持することが出来た大きな理由である。

なお、ウィキペディア的な説明だと彼がバハイ教徒だったため、生涯節制したように思っている人も居るかも知れないが、彼がバハイ教徒になったのは中年以降である(後にふれる)。

と、やはりというか見切り発車だったため、なんだか入り口だった映画『バード』周辺をウロウロするだけで、結構長くなってしまった。てなわけで、バードの死後のこととなる話はまた次ということで。