何しろマスコミには頻繁に取り上げられるだけではなく、様々な作品にモデルとして登場していたりする店なので、日陰方面が心地良い当サイト的にどうしたもんかなと思っていたんですが、いい加減撮った写真等が賞味期限を過ぎてしまうのと、多少変わった角度で語れなくも無いなということで、どうにか料理してみることにしました。

さて、竹むらの創業は昭和5年なわけですが、当時竹むらのような業態の店は「汁粉屋」と呼ばれていました。実はこの“汁粉屋”というものが当時どのようなものだったのか、そしてどういった状況に置かれていたのかというのが、竹むらが創業にも大きく関わっていますので、その辺りをマクラにしてみましょう。

“汁粉屋”というものが産まれたのは江戸時代後期。当時出版された風俗類書(辞典)『守貞謾稿』にはこう書かれています。

江戸は赤小豆の皮を去り、白糖の下品或いは黒糖を加へ切餅を煮る。名付けて汁粉と云。京阪にても皮を去りたるは汁粉、又は漉(こし)餡の善哉と云。又江戸にて善哉に似たるをつぶしあんと云。又こし粉あんの別に全体の赤小豆を交へたるを田舎汁粉と云。或いは八重成あり。八重成は小豆に似て碧色也。蓋し夜売は上に云、汁粉の一種を販するのみ。店買は数品を製し価も貴きあり。

商品としての“汁粉”がどういうものか、この頃にはもうしっかりと出来ていたというのが分かる文章なわけですが、同じく正月に食べる“雑煮”の類似品よろしくの豆を煮込んだパッとしない食べ物が(“汁粉”や“雑煮”を出す店は“正月屋”と名乗ったりした)、時代的に段々と砂糖が入手しやすくなってくると“汁粉”にクラスチェンジして商品として確立すると、一般化し、バリエーションも増えていくと(ということもあり“雑煮”は今も汁粉屋の定番メニュー)。軽食として出発しつつも甘味でもあるっていうのが、広く受容されていったポイントなんでしょうね。

そして注目点としては「店買は数品を製し価も貴きあり」と書かれていることです。要するに早いうちから商品として洗練・高級化していく流れもあったというわけなんですが、実はこの辺りが明治以降の“汁粉屋”事情を複雑にしていきます。

明治になると“汁粉屋”は江戸の頃よりもドシドシと増えていき、東京案内本なんかには蕎麦屋、寿司屋などとならんで“汁粉屋”の項目が並ぶほどになるわけなんですが、この興隆に関して一般的には“婦人客を中心に、下町から発展していった”みたいな説明がされることが多く、総体して見るとまあまあ正しんですが、このようにまとめて「汁粉屋」と言っても、先程ふれた甘味を提供する店として洗練・高級化していったものと、あくまで軽食であると庶民相手のお手軽・安価な方向に踏みとどまったものに分かれていった~という見えづらい問題を認識しておかないと、諸々掴みそこねてしまうんですね。職人が手間暇掛ける前者の方がドシドシ増える訳もなく、雨後の筍のように増えていったのは後者なわけです(台湾が日本となり砂糖が安くなるとこの傾向は加速)。

当時の本を目を通していると婉曲的に「金持ちと貧乏人」が食うものの違いなんだ、みたいな酷えことも書いてあったりします。しかし、「汁粉」の違いでの分類があったようです。演歌師の草分けである添田唖蝉坊は自身の伝記で明治前半頃の(ろくな娯楽がなかったという)若き頃を回想し、こう記しています。

一にも食い気、二にも食い気であった。食うというたところで、汁粉が二銭(今御膳汁粉など上品に呼んでいたものだ)駄汁粉(今の田舎汁粉というもの)は一銭であった。

この唖蝉坊が“駄汁粉”と呼ぶ安い方、田舎汁粉をメインに出す(ややこしいが田舎汁粉自体は両方で出る)、というか手のかかるこし餡の御膳汁粉等には手を出さず(逆に言うとクオリティーを気にしないなら、田舎汁粉は煮込めばいい)、上品な甘さなんて知らねえよと砂糖をドぎづめに、量もタップリで餅もデカめというのが庶民ご愛好の「汁粉屋」であったわけです。この辺り(出すものの呼び名)から、時代が経つとこういった店はそのまんま“駄汁粉屋”と呼ばれるようになっていきます。

この“駄汁粉屋”にはもう一つ分かりやすい特徴がありました。それは、基本は軽食業~庶民の胃袋を満たす店であるということで、「汁粉」と余り関係性の無いような食べ物であっても店の裁量というか、チョイスで出していたことです。画家の鏑木清方は『甘いものの話』という随筆の中で駄汁粉屋のことを「間口の広い、団子、海苔巻、稲荷鮨が雑居する店」と書いています。他、ありがちなのは大福や豆餅(どちらも炙って出す場合もあり)だったり、強飯(おこわ)やおはぎなんかの餅作るんだからという同じ餅米系。まぁどれも素人でもどうにかなって作り置きがある程度効くものですね。

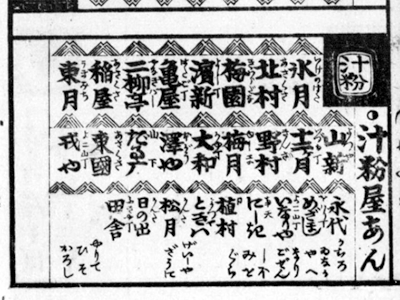

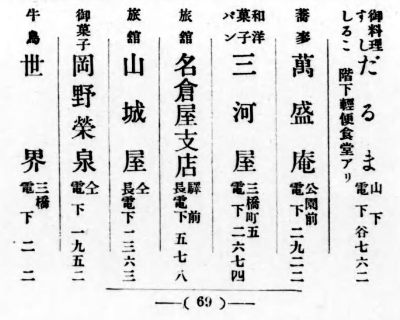

上の画像、一番右は駄汁粉屋の中でも上野山下という分かりやすい場所あり、“早い、美味い、安い”とどっかの牛丼屋のような売り文句と共に有名店だった「山下のだるま」ですが、「御料理、すし」、そして簡易(軽便)食堂もあるよなんてことを広告で押し出しています。“汁粉屋”を名乗っているけれど、他の食い物もあるってのが売りであったわけです。因みにこの店、酒も安く出していたことからバンカラ学生や新聞記者らに人気があり、そのおかげで庶民相手の店ということで文章等で残ることの少ない“駄汁粉屋”にしてはソコソコ情報が残っています。下は上野の山(西郷さんが居る辺り)から山下を撮った写真ですが、ユニオンビールの広告塔奥が「山下のだるま」だそうで、結構大きい店なので情報が残ったというのもあるでしょうね。このだるま~九段下の方にも同じ名前の店があり(姉妹店かパクったか不明)、こちらは兵隊さんが主な客だったとか(六本木等の駐屯地門前には必ず“駄汁粉屋”があったよう)。

この他の食い物を出す甘味処として以前有楽町のおかめを紹介しましたが、こういった部分は“駄汁粉屋”の系譜の店だというのが分かりますね。

面倒なのは一般的にはハッキリと認識されている区分であっても“駄汁粉屋”はあくまで俗称(しかもやや蔑視的な響きもある)ということで、そこを明らかにする意味でもない限り、そうそう使われることが無かったという辺りです。

樋口一葉の『たけくらべ』には汁粉屋で足らなくなった汁粉を水増しする(させる)という場面がありますが、単に“汁粉屋”となっていても、当時の読者は「あぁ、駄汁粉屋の方だな(しかも団子屋が営んでいるし)」という了解があって読むという感じになるわけです(ただ、一葉の時代はまだ未区分な感じ)。

大分後になりますが、小林多喜二の小説『党生活者』には会合を汁粉屋で~という場面が多いんですが、これも当時の読者サイドは「工場労働者が行くんだから“駄汁粉屋”だよな」と了解して読んでいるわけです。“社会主義運動の先駆者”である荒畑寒村は戦後になって、頻繁に“駄汁粉屋”を利用していたことを回想しています。いわゆる赤旗事件で逮捕されそうになった甘いもの好きの寒村は、浅草の凌雲閣(十二階)の下にあった“駄汁粉屋”で、四、五杯の汁粉を注文して食い納めとしたそうです。“駄汁粉屋”中には色っぽい方向に進化していったものもあり(元々出合茶屋的な流れも組んでいたものもあった説もあり)、労働者階級の男女が怪しまれず席を共に出来る“駄汁粉屋”は、“活動”上色々と都合も良かったようです。

さて、何故これほど“駄汁粉屋”が増えることになったかというと、まず明治に入り時間が厳密になった働き方が普通になると、なるべく近場で食事を済ませたくなるという~今のコンビニ飯のようなポジションに“駄汁粉屋”が納まったという辺りですね。当時の下町の庶民は共働きが多く(でないと生活が廻らない)、さっと済む食い物がありがたいわけです。“下町から発展”っていうのはこういう事情なわけですね。女性が気軽に入れるってのが何よりも大きく、これに合致する飲食形態が“駄汁粉屋”だったと。

そして、もう一つは開業のし易さです。当時食い物屋を開きたいとなると、まずはどこかの店に入って修行しないといけないわけですが、触れてきたように“駄汁粉”は質より量なわけですから、その必要は無し。また、『たけくらべ』の水増し汁粉ではないですが、利率も良いと。場所さえ気をつければという、戦後で言えばたこ焼き屋とかたい焼き屋を開くくらいの気安さですか。そんなここともあり、当時の商売開業本系の本を読むと、“汁粉屋”がやたらと勧められてたりするんですよね(勧める商売なので流石に“駄汁粉屋”とは書かれていない場合多し)。大正6年に出版されたその手の本、『東京に於ける就職と其成功 : 一名・金儲の秘訣』には“汁粉屋を開業して繁昌せざるものは稀有絶無である”として、しかも利率も高く“故に東京には汁粉屋の多きこと他に其比類を見ざることである”と結んでいます。

ここで逆の高級化の方へと向かった“汁粉屋”の方も触れておこうかと思いますが、ややこしいので便宜上こちらを“純汁粉屋”と呼ぶことにします。

といっても、当時から続いている店もまだあるというのもあり、こちらの情報はいくらでも残っていますし、竹むら絡みではない部分で語るべきこともあんまり無いんですが(語れよ)、一つ~ひっくるめて“汁粉屋”の主な客が「婦人客」だったとう通説に関してだけちょっと突っ込んで置こうかと思います。

竹むらと言えば、著書『むかしの味』で一項目割くだけだけでなく、度々随筆等で触れていた作家の池波正太郎を避けては通れず、多分これをお読みになってくださる中にも休日に本を片手に紹介されている店の列に並ぶような面倒くさい池波フリークもいらっしゃると思うんですが(馬鹿にするな)、その『むかしの味』で中にこのように書かれている部分があります。

若いころは、いくら食べたくとも、女の客で充満している汁粉屋へ入るのが、

(見っともない)

ような気がして、身をちぢめて食べ、食べ終わるや脱兎のごとく逃げ出したものだ。

という文章の後に、汁粉屋に出入りすることをバカにする友人も居た(その友人と久しぶりにバッタリと会う)というような話が続くのですが、この男性が汁粉屋を忌諱する傾向に関しては他の作家も書いていて、例えば丹羽文雄も随筆で「大の男がのこのこしるこ屋にはいつていく訳にいかないからである。せいぜい喫茶店~」みたいな文章を残しています。

が、“駄汁粉屋”に関して言うと忌諱どころか、上記のだるまのような安飲み方面で主にオッサン達の間で評判になったり、どんぶり鉢で出す~そこからハミ出しそうな餅を乗せる~みたいな大食い路線で兵隊さんや(貧乏)男子学生達の人気を博す店もあったりする上に、上記の商売のすすめのような本には「場末なら馬子車曳などの通る要路に店を構えよ」と書かれるくらいなんで、どうもこっちじゃない、と。

そこで“純汁粉屋”の客層はどうだったかというと、美術史家・安藤更生の『銀座細見』(昭和の始め頃の話)には銀座の若松に関してですが「昼間行くとよく若い芸者やおしゃく(カフェ等のホステスのこと)が来ている。三時頃になると女給がたくさん来る。」とあり、まさに“女の客で充満”してますね。共通しているのは、当時ひっくるめての“労働者”の中では稼いでいる女性たちであること。銀座なんでおしゃくや女給という職業が登場しますが、基本下町にある“純汁粉屋”は大概花街の近くに構えているんですが、贔屓客がそこに居るからなんですね。当時は汁粉屋も出前もあり、花街にドンドン運び込まれてもいたと。どうもこういった辺りから、当時の硬派を気取りたい学生だったり、酒こそ男の道みたいな男根主義者から忌諱されるってのはあったと。

東京の芸者は主に下町地域の出身なので、お金を持つようになっても高級だが食べ慣れた汁粉を~といった辺りで“駄汁粉屋”から“純汁粉屋”みたいに考えてしまうかもしれませんが、当時は(働く)大人と子供の世界の違いは厳密で、下町育ちだからといって“駄汁粉屋”が“駄菓子屋”のように必ず通過するというわけではありせんでした。当時“駄汁粉屋”にホイホイ行ける子供は丁稚奉公(女中奉公含む)をしているもの(つまり子供だが社会人)くらいで、実際“駄汁粉”の事を“丁稚汁粉”と呼んだりもしました。

下町で育った女優・沢村貞子は汁粉の事を書いた随筆の中で“おしる粉は大人の食べ物”であり、子供の頃は母親が正月に作る汁粉しか食べたことが無かったと書いています。大学生になって家庭教師で初めて稼ぐようになって、出た芝居の評判が悪いと落ち込んでいた弟(加東大介)を慰めようと、浅草の“純汁粉屋”梅園へ行ったのが初汁粉屋だったそうです。

池波正太郎は丁稚奉公していたので“駄汁粉屋”を通過していてもいい感じなんですが、実家住まいで(そこそこお金が貰える)株屋の小僧でという特殊例なので(丁稚奉公の多くは地方から来て住み込み)、この辺り~当時の階級社会の激しさの中である程度成功したものが記録を残すというのもあり、個人体験を当時の状況と思ってしまうと掴み損なうものが多いようです。あくまで“純汁粉屋”は憧れの対象として~くらいにとっておいた方がいいでしょうね。まぁ池波正太郎は少し汁粉屋を色っぽい方向に持って行き過ぎのような気がします。

こういった汁粉屋情勢をガラッと変える事態が起こります。

関東大震災です。

よく説明されるように下町地域の被害が大きかったわけですが、当然多くの汁粉屋も被害を受けることになります。で、どういうことになったかというと、これに関して震災から4年後の昭和2年に芥川龍之介が以下のように書いています。

震災以来の東京は梅園や松村以外には「しるこ」屋らしい「しるこ」屋は跡を絶ってしまった。

その代りにどこもカッフェだらけである。僕等はもう広小路の「常盤」にあの椀になみなみと盛った「おきな」を味ふことは出来ない。

これは僕等下戸仲間の為には少からぬ損失である。のみならず僕等の東京の為にもやはり少からぬ損失である。

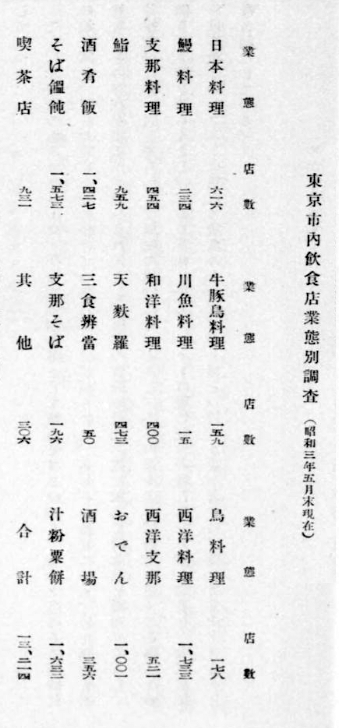

読むと、ナルホドゆうめいなあくたがわりゅうのすけが嘆くくらいしるこ屋は減ってしまったのか~と思ってしまうんですが(この文章全文は青空文庫で)、次の年に出た震災後の東京の状況を論じた本『大東京』には全くの逆の状況を示す資料(下の表)が掲載されています。全然減ってませんね。

しかも、以下のような文章が添えられた形になっています。

非常な勢いを以て時代に進󠄁出した西洋料理店(主としカフェー)に類似して、災後メキメキと頭角を上げたのが汁粉粟餅屋で、年々その数を増し現にその店數に於て第二位を占め、カフェーを向こふに廻はして堂々対陣し、若し前󠄁者が男の天下であるなら、後者は女の領分であるといった対照は奇しくも又面白いでは無いか。

当時の、というか震災後のカフェはなんいうか喫茶店にバーとスナックとキャバクラを混ぜたようなもので、ほぼ風俗みたいなのも含む幅広いものですので、プラス各種洋食屋だとすると、対等以上と言えるでしょう。これ、どういうことかというと狭義の“純汁粉屋”が減って、広義の“駄汁粉屋”がドシドシ増えたっていうことなんですね。

工業化に伴う大衆社会化というのは大正時代にすでに進んでいましたが、震災後~特に壊滅的な被害を受けた下町を中心に、これを思いっきり盛り込む形で復興が進みます。これにより外食の大衆化が起こり、それに合致したのが元々庶民向けだった“駄汁粉屋”だったというわけです。“駄汁粉屋”よりもさらに多くの~あらゆる外食を扱う大衆食堂(須田町食堂が登場したのは震災後すぐ)、百貨店の大食堂が登場したものこの時代で、当然汁粉も扱うことになります。この辺から子供も客としてターゲット化に入ることになる。

さらにこの時代、大衆化の流れの中で(建築方面的に)“新興しるこ屋”あるいは“和風喫茶店”と呼ばれる店舗形式の“汁粉屋”が産まれます。カフェや喫茶店の伸長に目をつけた企業や起業家達が、そちらに寄せる形で繁華な場所を中心に“新興しるこ屋”をドシドシと開業させていくようになります。上の写真は新宿にあった“新興しるこ屋”の「江戸むらさき」。単純に和風ではなく、かなり当時流行のモダン寄りってのが分かると思います。問題は、いままでの“汁粉屋”には無かった新たなメニュー(喫茶店的なものに加え、みつ豆、あんみつ等)をドンドン組み込むようなところは“駄汁粉屋”的だが、建築・内装への金の掛け方は“純汁粉屋”と~鵺(ぬえ)的な形態であったという辺り。“新興しるこ屋”の有名店を一つ上げると、和菓子屋の舟和が銀座に作った「みつ豆ホール」というのがありますが、実は“新興しるこ屋”には舟和よろしく大衆に受ける甘いもの作りに長けたことで成長した和菓子屋が“喫茶室”的なものとして進出したものも多く、“純汁粉屋”の方も手間の掛かる作業を簡素化して甘みを強くしたり、みつ豆やあんみつ等のメニューの取り入れなんかを行ったりして、競合上影響というか結構引っ張られてしまうんですね。で、同じく“和風喫茶店”でまとめられたりして“汁粉屋”の区分が非常に曖昧になってしまうと。

また、この時期“汁粉”だけじゃなく食べ物全体の話ですが、おそらく大衆化といった意味合いでの方向性として、より“甘さ”が求められるようになったというのがあります。同門(漱石)の後輩として芥川龍之介とよく“純汁粉屋”に行く仲だった作家の小島政二郎は「大地震までは“餡蜜”なんという甘いが上にまた甘い餡を掛けるような不合理な菓子はなかった。あのころから、甘みに対する味覚が下落した。」と書いています。この甘みへの希求ってのは明治後に“駄汁粉屋”が増えていった経緯もそうですが、現代の我々が砂糖を山盛りブチ込んだエナジードリンクを飲んで頭をシビレさせるのと近いものがあるのかもしれません。元々砂糖キツめの“駄汁粉屋”にとっては追い風ですが、甘さ控えめで旨味を出す“純汁粉屋”にはキビシイ方向性です。民俗学者の宮本常一はこの辺りのことを「我々の食べ物はより甘い方、より柔らかい方」に変わっていったと、その手の本に書いていますね。

こうして全ての状況が“純汁粉屋”をやっていくのには難しく、「(味が落ちて)駄汁粉屋に伍して仕舞った。」から「専門の汁粉屋は成り立たない」、果には「時代はもう汁粉屋の時代ではない。」と言われるような~芥川龍之介が指摘したような情勢になっていたとうわけです。

ここでようやく竹むらの話が出来ますが、創業時の状況というのはこのような感じでした。

名店紹介的な本には「昭和5年に和菓子屋職人をしていた初代店主が須田町で創業~」とザックリと説明されていますが、細かくは「須田町の蕎麦の老舗・やぶそばの娘が近隣にはない昔ながらの本格的な汁粉屋を開こうと発起し、本郷の羊羹の老舗・藤村で修行していた和菓子職人を婿養子にとり、震災後の区画整理で出来た土地に実家の支援のもと、昭和5年に創業」といった感じのようです。古い本には「やぶそばと兄弟店」みたいなことを書いてあったりもして、ナンのこっちゃと思っていたんですが、思いっきり親戚なんですね。ついでに言うとやぶそばには鳥すきやき・ぼたんとも姻戚関係があるので、こっちとも親戚になると。こういった関係もあり、今もなのか分かりませんが、やぶそばで出している蕎麦まんじゅうのアンコは竹むらで作っていたようです。

問題はそもそも何で“発起”したのかって辺りですが、これは芥川龍之介が書いた文章からの影響もあったと思いたいところですね。正式な店名も「竹邑」なんだそうですが、これも芥川が残った名店として取り上げている浅草の「松邑」(芥川は松村と記している)からなのかなぁと思ったり(松邑は名前だけ現存)。竹むらは開業後すぐに2階が句会等を開くサロンとしても機能していたようなので、状況証拠的にそうであってくれというか。いずれにせよ、“純汁粉屋”がかなりキビシイ時期に~なんですから、内に秘めたる情熱を感じますね。

もう一点、“近隣にはない本格的な汁粉屋”とありますが、当然というか周りが市場・問屋街で須田町自体も羅紗(ラシャ:毛織物)街と呼ばれたりする場所なわけですから、そういった商人・職人向けの“駄汁粉屋”はありました。震災前に雑文作家(ライター)・敬亭生は自身が汁粉屋を始めるため、当時の雑誌に“万世橋の駄汁粉屋”等を廻って勉強したと寄稿しています。

以前、喫茶・ショパンを紹介した時に、昭和10年頃の火保図を元にした地図を紹介したんですが、今の淡路町交差点の方に“しるこ屋”ってのがしっかりとあるんです。これが“駄汁粉屋”でしょうね。一方、竹むらは“竹村喫茶店”ってなっちゃってるんですが、これらは上記で解説した震災後の“汁粉屋”の区分の混乱と、公的に残る火保図にあくまで俗称の“駄汁粉屋”と書くわけにはいかず、合わせてこうなっちゃったものと思われます。区画整理に関しては以前に万惣フルーツパーラーの時に触れていますので、そちらをご覧ください。

いいかげん息切れしてきたので、店の方へ向かいましょう。

結構前だというのか書きましたが(のれん等でまぁまぁ暑い時期に来たなってのは分かる人には分かるという)、店に行った当日は竹むらに行くぞ!という気合の入った状態ではなく、本屋に行った後に旧万世橋駅の見学~で、その後せっかく須田町に来たから何か食べようかといわゆる食味街を流したものの、昼に近かったのでどこも混んでいて、逆に甘いものの竹むらはまだそれほど混んでいなかったので入ったという感じでした。ということで、平日空いている時間を選らんで行ったわけでもなく、手元の除き店内撮影禁止ですし、写真なんかはあっさり目です。

よく見かける竹むら全景です。建物自体が都選定歴史的建設物に指定されているとうのはよく知られているかと思います。

そういう建築的な見どころとしては二階の欄干等にある雀の彫り物等は50種以上あり全て違うとか、店内にある膠で井形の図形を描き出したすりガラスといった辺りでしょうか。

また、開業当時と全く同じかというとそうではなく、防火規制による改修によって壁の一部がモルタル塗りに変わっており、道路の角にあたる店のコーナー部分には外を見ながら食べることの出来るカウンターもあったそうです。昭和初期の風情~といったところばかり注目されがちですが、昭和モダニズムの影響もしっかりあったんですね。

中に入り注文したのは、昼兼ということで、汁粉・クリームあんみつ・揚げまんじゅうの三連星。“純汁粉屋”ですから炭水化物ってたり、塩っぱいものに逃げるという道はなく(伝統の雑煮はあるんですが、同じ汁物だし)、こちらも受けて立ちます。汁粉は話の流れ的に御ぜんしるこを頼んでおくべきなんでしょうけど、田舎しるこです。すみません。貧乏舌なもんで、こっちの方が好きなんですよね。今の一般的な汁粉に慣れていると、確かに上品なと感じるような甘さです。使用しているつぶし餡は田舎しるこ専用のもので、餅は開業当時から使用している杵で搗いているそうです。

注目点は紫蘇の実の塩漬けが付いてくること。これに関しては芥川龍之介と汁粉は食うものか飲むものか論争したこともある久保田万太郎は下町物の小説の中で~

ヤクミといえば、むかしの汁粉屋は、小皿に紫蘇の実の鹽漬(塩漬けのこと)をつけて来た。胸のやけないまじないだ。…この頃の汁粉屋は、その代わりに、昆布のつくだ煮をつけて来る。…どういうつもりか、一ぺん、聞いてみたいと思っている…

という文章を書いています。この紫蘇の実で竹むらは昔ながらの本格的な汁粉屋を目指して創業し、今もそれを引き継いでいるというのがしっかりと分かると。創業当時、味に妥協しなかったため、銀座の汁粉屋よりも高い値段で汁粉を出していたそうです。

そして、クリームあんみつ。最近のあんみつは盛りすぎてラーメン二郎みたいになっちゃったのもありますが、過不足なくこの程度のが好みです。こんなんなんぼあっても困りませんからね。

最後に揚げまんじゅう。どうもこれは創業時には無く、数年後におみやげ兼としてメニューに加えられたものらしいです。当時、揚げまんじゅうは下町の祭りや寺の参道で出ている屋台なんかで売られていたもので、グレード高めのものだけではなく、身近でお手軽なものも売って一人でも多くの人の口に竹むらの味を~といった感じで加えられたと。といっても、和菓子職人が専用のアンコで作るわけで当然グレードは違うわけで、そりゃヒットしますよね。池波正太郎が「白粉の匂いのする生きもの」への土産としてって面もあるのかもしれませんが。店内で2個注文するのに比べて、持ち帰りで4個以上だと安くなっていくのは、土産は店内のようなおもてなしが出来ないから~とのこと。

竹むらで印象的なのはこの“おもてなし”なんですよね。池波も「この店の女店員のもてなしぶりのよさはどうだ。いかにも、むかしの東京の店へ来たおもいが、行くたびにするのである。」と『散歩のとき何か食べたくなって』に書いています。今回はまぁまぁ混んでいる時に行ったので、ちょっとこちら側が慌ただしく出たのもあり、接客がどうこう~といった感じでもなかったんですが~自分が一番竹むらに出入りしたのは、神保町でよく本をよく漁っていた頃、その帰り中途半端な時間に店に入ることが多かったからか、女性店員ではなく、二代目(現在は三代目)店主が何故かよくキビキビと接客してくれたのを印象的に覚えているんですよね。その頃、東京の昔からある店の中には常連でもない一見の若い人間に荒い接客をするところも多く、差別なく江戸前のしつこくない接客を~というのが凄く好印象だったというか。

竹むらは、創業時からこういった実直なところが変わらずに残ったからこそ価値の出た店と言えるでしょう。今のところ、混んでいてゆっくりという店でもなくなってしまったのですが、少し落ち着いてきたら、また行こうかと思います。

竹むら創業までなので、その後どうなったとか、何故に今は甘味処って辺りも、いずれ語れれば。カフェカテゴリで掲載しているのは単にこのサイトがいいかげんだからです。

甘味処「竹むら」

住所:東京都千代田区神田須田町1-19

電話:03-3251-2328(予約不可)

定休日:月・日・祝日

営業時間:平日11:30-21:30 (L.O/21:00) 土日祝11:30-20:00 (L.O/19:30)

最寄り駅:丸ノ内線・淡路町駅、新宿線・小川町駅、銀座線・神田駅

婿入りしたという初代当主が修行した藤村の記事はこちら。

湯島・本郷散歩 老舗和菓子屋 藤むら(藤村)羊羹編

De’Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン

パナソニック コーヒーメーカー 全自動 ミル付き

ネスプレッソ カプセル式コーヒーメーカー エッセンサ ミニ