バブルなんてのはろくでもない時代だったと思うが、今になって良かったなと思えることがひとつあって、それはどうしょうもない映画でもビシバシとソフト化されていたことだ。大人になってガキの頃買えなかった超合金のロボを買うオッサンよろしく、あの映画のDVD・Blu-rayが欲しい!と思ってイザ探してみても、結構ソフト化されてないのが多いんだよね。ソフト化されないってのは、要するに顧みられることあんましないというわけだが、今回からそういうベッド下に放り込まれて忘れられちゃったような映画をちょぼちょぼと取り上げていきたいと思うのである。かといって、ソフト化うんぬんでくくってしまうと狭くなってしまうので「顧みられない」といった辺りで、「語られない」映画も取り上げて行きたい。メジャーでもカルトでも無いっていう辺り。すでに同様のコンセプトで五社英雄のこと書いているわけだけど、それ以外にも書きたい映画がいっぱいあるのだ。

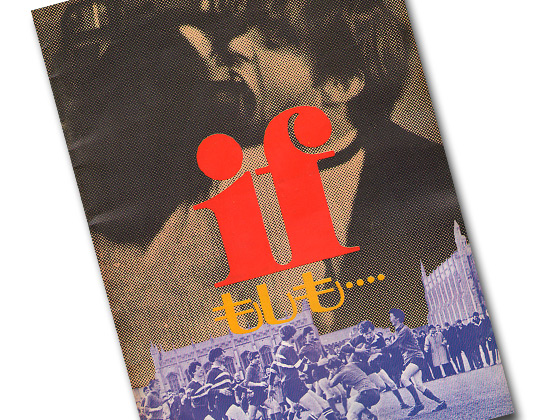

ということで今回取り上げるのは(日本では)DVD・Blu-ray化されてないリンゼイ・アンダーソンの『If もしも….』である。ビデオ化も遥か昔なので、どういう映画なのかという辺りは上映当時の公式パンフから「解説」を引っ張って来てみよう。

リンゼイ・アンダーソン監督によってこの映画は1963年の話題作『孤独の報酬』以来ひさびさの監督作である。脚本はオリジナルで青年脚本家デビッド・シャーウィンの処女作。

この物語は架空のパブリック・スクールを舞台にしているが、映画はこの種の学校の実態を忠実に伝えている。センチメンタリズムや虚飾を完全に排除して滑稽と意外性を交互に織り交ぜながら、最後の驚くべきクライマックスへ導入し、若者の暴力という問題に取り組んだ異色作。

撮影は実際の学校で行われ、出演者には若い役者と本当の学生が使われている。『夜空に星のあるように』のマルカム・マクドウェルをのぞいて彼らの殆どは映画が始めて。

二人に親友は舞台から。そしてコーヒー店の娘ヌーナンは完全な処女出演で、舞台やテレビの経験もない。撮影のミロスラウ・オンドリチェクは、チェコの新進キャメラマン。アンダーソン監督とは『THE・WHITE・BUS』(未公開)に続いて二作目。

なお、この作品は1969年のカンヌ映画祭のグランプリを受賞した。

カンヌグランプリなのに未DVD・Blu-rayってどういうことだよって言いたくもなるが、批評方面含めハリウッドでもおフランスでも無い本来のイギリス映画の扱いってのはこんなもんだよね。それはともかく、まぁ内容だ。後にアチコチで(日本なんかでも)作られたいわゆる学園反抗ものの元ネタとなっている映画なので(イメージ的なものも結構パクられているように思う)、もちろんそういった観点だけで見ることもできるんだけど、それだけじゃあ取り上げてもここでしょうがないんである。じゃあどこをツマんで行くんだってことで説明せにゃならんのは、この映画の源流ある1950年代のイギリスで起こった「怒れる若者たち」ムーブメントである。

「怒れる若者たち」っていうネーミングは劇作家・ジョン・オズボーンの戯曲『怒りをこめて振り返れ』から来ており、同時期に既成社会に抗する若者を描いた作家がやたらと出てきたことを引っ括めてそう言われるようになったというのがウィキペディア的説明。当時のイギリスは戦争が終わり国民をまとめる大義名分が消失、かといって戦勝国なのにどうも経済的にパッとせず、その上階級やなんかの古いややこしいもんはどっかりと残ったまんまという後に英国病といわれるような状況に突入しつつあり、それに対しての鬱屈の爆発のようなムーブメントが盛り上がったわけなんだそうなんだけど、問題は「怒れる若者たち」がそう単純に怒っているわけではなかったことだ。

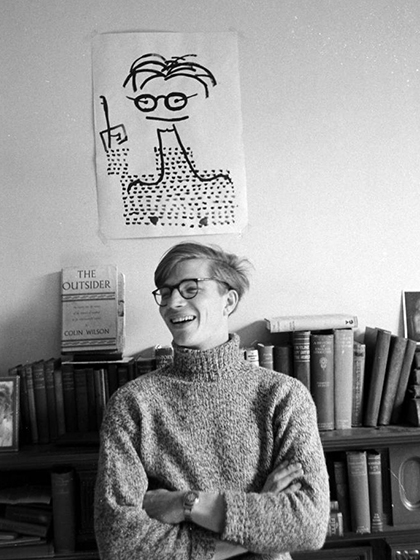

このボロボロと出てきた“怒れる”作品群の中にコリン・ウィルソンのデビュー作である『アウトサイダー』も入っているのだ。この『アウトサイダー』、社会状況や構造に対して単に“怒って”いる人間ではなく、そういうものを引っ括めた近代の構造総体に違和感を持ち、その外に身を置こうとする(タイトル通りの)“アウトサイダー”な人間を扱っている本なのだ。そして、さらに突き抜けた“アウトサイダー”達を紹介していくことで、そういう疎外感を持った人間が主体的な自己を取り戻して(確認して)“回復”するにはどないしたらいいんでしょねと実存主義的なアプローチやらの解決方法を提示していくんだけど、「怒れる若者たち」には単なる表出じゃないこういう裏打ちがしっかりとあったというわけなんだね。

この「怒れる若者たち」の影響は映画方面にもおよび「フリー・シネマ」運動っつーのが始まることになる。運動内容は色々とズバリというか当時のプチブル的なイギリスの映画産業とそこから生まれる作品に疑問も持った映像作家(あるいは評論家)達が、そういう状況の“外側“で低予算で自由にドキュメンタリーを中心とした短編映画をガンガンと作ろうぜ!というもの。メンバーには「怒れる若者たち」そのまんまの内容である(原作・脚本が上記の作家の一人であるアラン・シリトー)個人的にも大好きな映画『長距離ランナーの孤独』を撮ったトニー・リチャードソンなんかも居たりする。そして、この「フリー・シネマ」運動の中心に居たのがリンゼイ・アンダーソンである。

ということでようやく監督の紹介に入るわけだが、この人日本じゃ淀長さん絶賛の『八月の鯨』(岩波ホールでの上映)の方で有名なんじゃなかろうか。DVD出てるしなぁ。晩年(というか遺作)はこんな落ち着いた映画を撮ったりしたわけだけど、実際は根っこがエラくトガッた人だったんである。

「フリー・シネマ」運動前はカレル・ライス(「フリー・シネマ」にも参加)らと共に映画雑誌を立ち上げ、映画批評家として活動。確か黒澤明が『羅生門』後(1957年だったか)にジョン・フォードやヴィットリオ・デ・シーカなんかと一緒にイギリスでナニかの賞をもらった時に裏方的な仕事をしており、黒澤明が名前を上げて「イギリスの若者は熱心に真面目な質問をしてくる。」みたいなことをどっかで書いていたのを読んだ記憶がある。

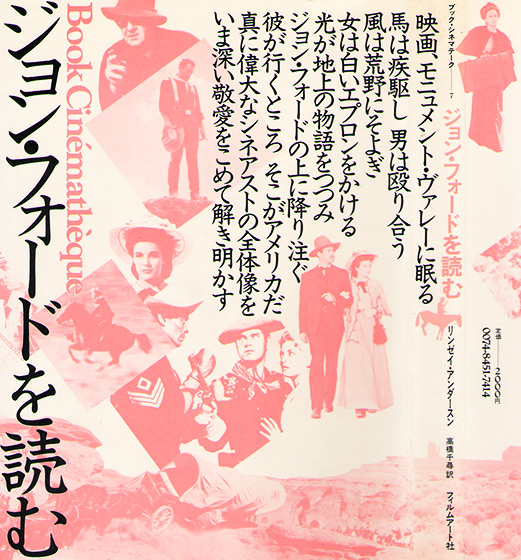

その批評家方面の仕事としてはジョン・フォード研究が何と言っても知られており、それをまとめた本は日本でも出版されていて、20年ほど前に古本屋で買ったものが今キーボードの脇にある。批評そのものよりもジョン・フォードとの交流の方が妙に生暖かくて面白い本なんだけどね。

「フリー・シネマ」運動の後、長編『孤独の報酬 』撮り名実ともに映画監督となり(といっても映画批評とドキュメンタリー制作は継続)、「フリー・シネマ」を引き継いだようなカタチの「イギリス・ニュー・ウェイヴ」(イギリスでのフランス・ヌーベルバーグにあたる)の中心人物に。そして、今回の『If もしも….』でカンヌグランプリを取ったり、演劇方面でも高い評価を得たりして(ヨーロッパの映画監督が演劇の演出をするのは珍しくない。シェイクスピアの国だしね)、イギリス映画会・演劇界の“重鎮”になっていくわけだが、死後(1994年死去)に初期映画作品での盟友であるマルコム・マクダウェルのトークライブ形式でその生涯(と人柄)に迫ったドキュメンタリー作品が存在する。“存在する”っつーのは困ったことにこれも日本じゃ未ソフト化だからだ。

この『Never Apologize』(「絶対に謝らねえ」というニュアンスか)、アマゾンで輸入盤が買えるので入手してみたが、タイトルどおり基本「反骨的で面倒くさいが魅力的」というさっき行ったトガッたリンゼイ個人が前面に出ていて非常に面白い内容である。字幕無いんでイマイチよく分かんないんだけどね。タイトルはアラン・ベイツを怒らせたエピソードから取られており、どうも最後のエピソードもそうだけどちょっと「反骨」の人って部分が強すぎるような気がしないでもないわけだが~

というのもこの人ゲイだったようなんである。それに触れている部分がドキュメンタリーの中にもちょっとあるんだけど、「反骨」っつってもそう単純じゃないんだよという。イギリスでのゲイの扱いってのは古くはオスカー・ワイルドのようにナカナカに厳しいものがあり、さらにパパラッチが蔓延るような国柄。フレディ・マーキュリー(彼はバイだけどね)のように70年代半ば以降に性愛と共にそれなりに謳歌できるようになった以前の人なのだ。ただ、イギリスでは個人主義が極まったトコロ込みでアラビアのロレンスのように童貞なんじゃねと言われたまま死んでいく人も珍しく無いので、同性愛というよりはどっちか言うと同志愛が強い人のような印象が強いかな。どうもノンケ好きだったようだし、ジョン・フォードに傾倒したのもそういった辺りなのかも。まぁ、今あっちじゃ大体全部ゲイにされちゃうからな。いずれにせよ、そのことを公表しないまま死んだのも「怒れる若者たち」同様に色々と複雑な裏打ちというか、多分“アウトサイダー“的疎外感を抱えていたのだろうと思う。

因みに『八月の鯨』パンフの解説が淀長なのは当然として、この『if もしも….』パンフの解説も淀長なのであった。なんだろうアムロとララァみたいな感じでピピーんと仲間だって見破っていたのか。

自分がこの『If もしも….』を見たのは17、8の頃。記憶ではパイプ椅子に座って尻が痛くなりながら~だったのを覚えているので、恐らく図書館的な公共施設かなんかでみたのだろうと思う。尻の痛みといってもそれは途中まで、ラストシーンの頃にはそんなもんはどこぞへ行ってしまっていた。

というのもこの頃の自分が抑圧と疎外感真っ盛りだったからである。当時、(反発ではなく意味が分からないという辺りで)学校という場所自体、そしてバブル的空気への同調圧力に抑圧され、中島らもが二十歳になってから読んで「コペルニクス的転換」をしたというコリン・ウィルソンの『アウトサイダー』に高校に入ってすぐに出会い、疎外感の方へ深く深く引き寄せられている最中だったのだ。マルコム・マクダウェル演ずるミック・トラヴィスは自分だったんである。そりゃ衝撃受けるわ。

途中白黒になったりする演出も賛否があるようだが、そういう状況だった自分には非常に納得ができるもんだった。というか、そういう抑圧された状況の心象風景(というか妄想)ってのはそんなもんなんすよ。仲間のメンツってのも存在が“妄想”っぽいんだけど、それぞれ象徴的で泣けるよね。

それだけにミック・トラヴィスが屋根の上から機関銃で撃ちまくるラストシーには凄まじい開放感があった。口幅ったくはあるが、それを見ながら「あぁ、自分は同じように一生教室でも中庭でもない屋根の上からマシンガンを撃ち続けるのだ。」(誤解が無いように言っておくとスタイルではなくマインドの話)という宿命の自覚が自分の胸の奥にハッキリと刻印されたのを感じながらスクリーンに釘付けになっていたのである。実際、今に至るも疎外感とは縁が切れてなかったりして。ただ付き合いが長くなったんで仲が良くはなったんだけどさ。それが“回復”なのか、ただの腐れ縁なのかは知らんけど。

ともかく、こういうことから自分に取って非常に大事な映画わけで、今回取り上げた理由も分かっていただけたかと思う。マルコム・マクダウェル映画っていうと『時計じかけのオレンジ』っていう人が多いと思う(『ブルーサンダー』って人も居るかな)んだけど、自分の場合これになっちゃうんだよね。

この映画にとって不幸だったのは、当時リアムタイムで起こっていた学生運動やなんかとリンクして語られてしまったことだ(やっぱりというか上映当時はそういう“層”に大いに受けたらしい)。しかし、この映画がエピゴーネンであるその後の「革命」ごっこ的学園反抗ものと全く違うものだというのは明らか過ぎる。「フリー・シネマ」時代にリンゼイ・アンダーソンの下で映画(映像)制作を学んだ劇作家・アーノルド・ウェスカーはこう言っている。

ある面で、僕はリンゼイ・アンダーソンの、あの運動の背後にあるインスピレーションのお陰をこうむっている。彼が書くもののうちに、彼がしようとしていたことをみつけたのだ。あの時代の空気、シニシズムや絶望や幻滅に真向うから対立する何かを、きっぱりと言いきること。

内ゲバのような末路をたどったこの時代の運動を黄金の日々のように語るようなオッサン共、そして平和だ愛国だ反なんとかだと騒ぐ後継共(かぶってんだけどさ)に共通するのは内面がペロンとしていることだ。無いもんを外に押し出そうとしても他者を傷つけるだけで何も変わりはしないのだ。オマエラ「シニシズムや絶望や幻滅」を撃ち抜くための内なる機関銃持ってないじゃん。何か英国(病)っぽくなって来てね?とか言われる状況の中で、そういう内面のっぺらぼうな人達の埋め立て処分をどうすんべかという今こそ見返されるように思うんだけど、どんなもんでしょね。というかどっかDVD・Blu-ray出しやがれ!と何度でもシャウトしてやる。

なお、当サイトのライター陣および関係者は屋根の上で寒風に晒されながら機関銃を撃っているような人ばっかりなのでご心配無きよう。いや、逆に心配なのか。