今回の「言問団子」は向島のお店ということになるんですが、毎度おなじみのように真っ直ぐ行ってもツマラナイということで、どこから始めたもんだろと考えた末に言問橋からとなりました。“言問”が在原業平の詠んだ歌から来ているというのはご存知の方も多いかと思いますが、それを店の名前に使った「言問団子」が繁盛店となったことから周辺を“言問ケ岡”と呼ぶようになり、そこから橋の名前に~という説もあるようなので、ここから店へと向かうのが正しいんじゃないかと。

さて、そこから分かるように言問橋は昔からあったのものの架け替えではなく、昭和3年(1928年)に震災復興計画による復興橋梁として新規に架設されたものです。正直、隅田川に架かっている橋の中では造形的にもこれといった特徴が無く、印象にイマイチ残らない橋だったりするんですが、実は大変に重い歴史を背負っています。

東京大空襲時、言問橋には橋向こうへ逃れようと東岸西岸両サイドから人々が殺到して来たのですが、橋の上で押し合いへし合いになったところに炎が旋風となって襲いかかり、橋の上に居た一万人近い人々のほとんどがその中で亡くなったという悲劇の場所であったりもするんですね。

親柱には当時の被害そのままに黒い焦げ跡が残っています。これは人間の油分が焼けた煤だとか。

団子を食うってのにイキナリ話が重いな、と思いの方もいらっしゃるかと思いますが、向島というか隅田川東岸(墨東)の歴史を語る上で戦争を含めての“災害”ってのは外せない辺りなんです。ということで、まずはその辺をザックリと流して行くことにしましょう。

江戸の町がこの地で幕府を開いた家康以降に寒村から首都にふさわしい姿に大改造をされていったわけですが、当然ながら同時に自然災害への備えってのが必要となります。江戸の場合一番の問題となるのは隅田川が氾濫することでした。江戸城の東側ってのは、日比谷入江なんかが知られていますが、ほとんど埋め立てで土地を作って行くしか無いので、この辺りをどうにかしないと江戸を大きくしていくこともできないというわけです。

てなわけで、幕府は水運および水害対策、そして新田開発何やかやといったもんを全部のせの「利根川の東遷、荒川の西遷」と呼ばれる、利根川水系と荒川水系の分断を行うのですが、隅田川に荒川水系が集まってくることで水運等の他の面ではプラス面もあったものの、結局集まって来ちゃってるわけですから、江戸への河川の水量を減らすという部分での目的はイマイチ果たせなかったと。

それに対して幕府は、江戸を守るために日本堤から上の農地、そして隅田川東岸の農地に氾濫した時の為の遊水池的な役割を負わせることで対応します(上流両岸の農地も当然のように)。荒っぽいとはいえ、それである程度なんとかなっちゃったらしく一息ついて江戸も発展していくことになるのですが、そこで水とは逆の災害~明暦の大火が起こります。

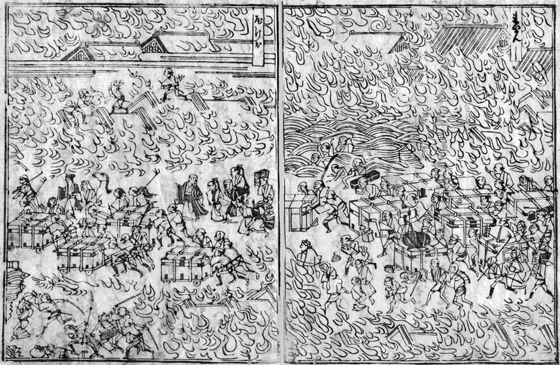

何しろ世界三大大火なんて言われるくらいの災害だったわけで、江戸市中はほとんどは焼失、死者は10万人以上。で、復興となるわけですが、今度は火災にも強い街をということで再度の大改造が始まり“大江戸”へ。要するにピチっとまとめてたのを広げてどうにかしようと。今回的な注目点としてはその改造の中に隅田川東岸の開発があったことです。大火で大勢死んだのは橋がなかったためだと橋とセットで東岸の開発が進められます。

といっても市街地となったのは深川と本所周辺のみ。ここには土地の乾燥化と水運での集積地としての役割を兼ね水路が巡らされていったものの、対しての北の向島周辺は一応隅田堤(墨堤)やらが強化されたものの、続けてイザという時の遊水池的を担わされ、基本農地という牧歌的な風景のまんまということに。結局のところ、そういったカタチで江戸期には水害の問題が根本的には片付かなかったと(これは火事も同様ですが)。この緊急時の遊水池的役割は東の亀戸方面も負うことになり、やはり同じように牧歌的風景のまま残されることになります。この役割の違いは明治後の行政区分にも反映するほどハッキリしたものでした(深川区と本所区の他は昭和になるまで東京市外)。

そんまま江戸が文化的にも成熟してきての後期になると、その都市のすぐ隣りに開発されずに残った向島に江戸の文人達が目を向けるようになります。彼らは中国六朝時代の文人に習っての“隠逸志向”ってもの強かったのでこういう“鄙”な場所が好物だったんですね。近場で便利ですし。面白いことにこの向島に目をつけた文人グループの中心には画家の酒井抱一(大名の子弟の出)を筆頭とする根津在住の文人達で多く居たこと。前回根津の里のことにはふれたわけですが、妙な繋がりあったもんです。なお、向島は江戸の園芸流通(供給)の場であったというのも日暮里・根岸と共通しています。要するに同じようなポジションであったと。

そして、文化2年(1805年)に酒井抱一と非常に深い関係にあった骨董商・佐原鞠塢(きくう)が文人グループにアドバイサーとしての助力を願い、先にあった亀戸の梅屋敷(亀戸天神という参詣場所あったため行楽地としての開発はこちらが先)をモデルに「隅田川・梅屋敷」を開園することになります。後の「向島百花園」です。その「百花園」と命名したのが酒井抱一だったり、門の額を太田南畝(蜀山人)が書いていたりと、現在“史跡名勝記念物”になっているのは当時の江戸文化で煮染めたような場所だからなんですね。

同文人連はさらに周辺を一緒に盛り上げてしまおうと、元々あったものを組み合わせたり、追加したりして向島七福神というの作ってしまい、それが江戸末期には谷中の七福神をしのぐような勢いとなって(吉原で遊ぶ前に向島を遊覧するという流れが一般化)、そのまま明治維新へ。そして、今度は“東京市民”がやって来て変わらずに栄えていくわけですが、そこに矢張りというか災害がやってきます。

江戸後期にはそれなりに注意深く行われていた森林の伐採が、維新後には富国強兵の名のもとにどんどんと、というか野放図に行われるようになり、当然ながら山林は荒廃し保水性は思いっきり低下。隅田川もちょっと大雨が来るたびに“暴れ川”となる、といった状況のまんまの明治43年(1910年)に、隅田川を含む関東平野の多くの河川が氾濫するという、後に「関東大水害」と呼ばれる水害によって、東京の海抜の低い地域のほとんどは大被害を受けることになります。しばらく冠水したまんまという状況で、亀戸の梅屋敷はこの時に園内の梅が全て駄目になり、廃園になっています。

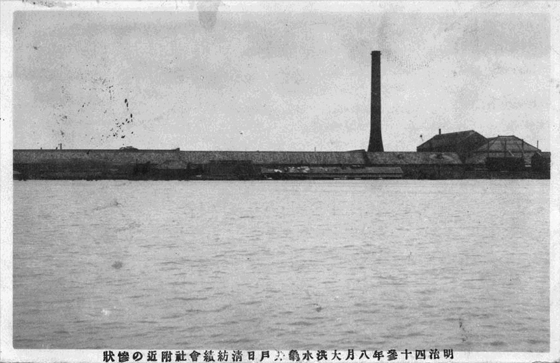

明治に入り向島(そして同じようなポジションだった亀戸)はすでに“鄙”な場所ではなく、大都市の隣りで労働者も確保しやすい開けた場所(農地ですから)であることから大小の工場が多く進出して来ていました。何しろ使う水も掘ればすぐ出てくるような元湿地帯でもあるので、工場からするとありがたい場所だったんですね。そこが「関東大水害」で大きな被害を受けたのは富国強兵的にも大問題であるということで、政府は隅田川に繋がる荒川を東京を迂回するように改修、というか下流部をほぼ新設して洪水被害の抜本的な解決を図るという“荒川放水路事業”に着手します。

この“荒川放水路事業”。完成は昭和5年(1930年)という20年の長きにわたる事業となるわけですが、その間に更なる大きな災害「関東大震災」が起き、特に隅田川東岸の本所、深川周辺一帯は地震後の火事からの火災旋風になめ尽くされ(陸軍被服廠跡地惨事が有名ですが)壊滅に近い状態となってしまいます。

震災後、比較的被害が軽かった向島(同じく亀戸)には、すぐには復興できない本所や深川の住人が移り住み、同じく被災した都内の工場も移転して来ます。こうしてこの地域は工業地帯と言っていいような場所に変質していくことになるのです。この流れは荒川放水路の完成によって更に促進していくことになります。

こうして向島は昭和7年(1932年)に区に昇格して東京市に編入。基本ブルーカラーの街でありながら、東京市民の行楽地でもあり、近くには永井荷風が訪れる玉の井のような私娼窟もあるという重層的な場所として発展していくこととなるのですが、次の災害である「東京大空襲」がそれを全てワヤにすることになります。工業地帯となったことで爆撃の目標になってしまったわけです。この大空襲の規模と結果に関しては説明の必要はないかと思います。

本当にザクッとした流れですが、向島の歴史に災害が大きく関わっているというのは分かっていただけたかと。ちょいと長くなってこっちも疲れましたので、とっとと歩を進めることにします。なお、今回の紹介していく道筋は永井荷風と市川左團次 (2代目)の親友コンビが度々江戸情緒と古碑(左團次は書画骨董の収集が趣味だった)を求めて度々散策したルートで、後に『濹東綺譚』の中で主人公がぶらぶらと玉ノ井へ向かうルートでもあります。前回は彰義隊の敗走ルートだったわけですが、向島というと散々この辺に出入りし、色々と書き残した永井荷風にふれないわけにはいかないので、どうせなら道連れにしてしまおうってわけです。

というわけで出発と軽やかに行きたいところですが、旧墨堤沿いの道はいきなりの首都高下で、風情もへったくれもありません。首都高に関して、というか同時期のオリンピックを控えての“外国人にみっともないから”と行われたモロモロの開発や町名変更に関しては散々言われているので改めて突っ込みませんが、景観上では日本橋と並んで割りを食った場所といえるでしょう。

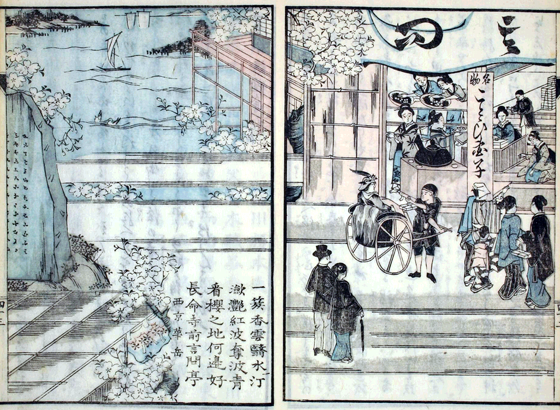

ちょっと歩くと三囲神社に到着してしまうんですが、残念ながら荷風が散策した頃と違い旧墨堤の方からは入れないようになっているので、見番通りの方に廻り込まないといけません。現在はこっちが正規ルートになっちゃってるんですがね。この旧墨堤からは頭だけ見えるこの鳥居は上の英泉もそうですが、結構浮世絵になっていたりします。鳥居前には隅田川の渡し(竹屋の渡し)もありました。

向島(隅田川)七福神めぐりをしていると思われる老夫婦がやっぱりというか地図を出して、どこから入るのか確認していたりと。最近は寺社仏閣に不敬なことをする人間も多いんで、この辺はしょうがないのかな思ったりもしますが。

さて、この三囲神社。古くはもうちょっと南にあり田中稲荷(田んぼの中にあったため)と呼ばれ、江戸の頃には三囲稲荷と呼ばれていました。基本稲荷なんですね。芭蕉の高弟である宝井其角が雨乞いの句を詠んだことで有名となり、参拝者が多く訪れるようになったようです。“囲”の字が“井”を囲んで守っているように見るってことから、三井家と三井グループ各社から信仰されている(現在も最大の支援者でもある)神社でもあります。そして、神社内には向島七福神の恵比寿と大黒天が一緒に祀られる社も。

鳥居をくぐって右手には其角の句碑、左手には池袋の三越が閉店(平成21年と結構最近)の際に奉納したというライオン像が置かれており、この神社の成り立ち、といいますか歴史が非常に分かりやすいカタチで並んでおります。

忘れちゃいけないのがその先にある通称「三囲のコンコン様」。稲荷なんで狐が狛犬よろしく居るというのは別に変ではないんですが、本来つり上がっているはずの目尻が思いっきり下がっているんですな。なんども江戸の頃には「みめぐりのコンコンさんみたいな顔~」ってな形容があったんだそうで、まぁ確かにこんな顔の人、居ますよね。どっちか言うと騙される方面に。

この神社、ご神像は弘法大師作なんて由来があるそうです。なんでも諸国を廻っていた近江三井寺の源慶和尚がちょっとした縁から社殿を改築しようと地面を掘ったところにその神像がポッコリと出て来た。すると、どこからともなく白狐が現れて、その周りを三度めぐったってところから神社の「みめぐり」って名前が来ているんだそうです。そんなこともあり、神社内にはお役御免なものも含め、狐があちらこちらに。

と、あちらこちらにあるのは狐だけじゃないんです。参道にある其角の句碑だけじゃなく、神社の本殿周りは古碑だらけだったりして。なんでも全部で50を越える程あるとか。江戸の後期の頃から、こうやって(主に下町)散策地なんかにある寺社仏閣に建碑するってのがブームになったんです。この建碑ブームってのは維新も関係なく続いて明治の中頃に最盛期を向かえます。

ここんところは今回の押さえたいポイントの一つ。江戸の文人って言っても、当然それを下支えする江戸っ子の世界が経済的にも文化的にも豊かじゃないとどうにもならないわけで、この古碑群ってのは、そのような引っ括めての江戸文化ってものの成熟を物語る遺物なんですね。そして、建碑ブームの終焉の頃に永井荷風と市川左團次のコンビが向島を盛んに散策したってのは、単に江戸情緒を探ってという単純な話ではなく、ブームが時代を跨いでの文化的な継承やら何やらを含んで多面的な、と言ってもいい部分があるいうわけです。江戸と明治ってのは何か断絶したイメージで語られることが多いんですが。

ここには他にも裏歴史マニアが好みそうな三柱鳥居なんかもあるんですが(同じく三井家奉納)、紹介だけしてとっとと次へと進みます。

見番通りを、その名前の由来である向島花街の見番(向島墨堤組合)、荷風を作家として引き立てた森鴎外の葬儀会場だった(一時期墓もあった)弘福禅寺(津和野藩の菩提寺)なんかもあるんですが、これもすっ飛ばして先へ向います。正直イチイチふれて行きたいところなんですが、団子にたどり着く前にどうしようもなく長くなっちゃうのは目に見えてますので。

すっと飛ばした先にあるのは長命寺。慈覚大師(円仁)が開山したという話があるんで、多分平安時代からの続いている由緒ある天台宗系のお寺です。名前の「長命」は三代将軍・徳川家光がこの辺りで鷹狩をしていたときに調子を崩して寺で休息。当時の住職が薦めた境内の井戸水を飲んだところ、たちまち快癒したことから、喜んだ家光が「長命水」と名づけ、それが有名になったことから寺も長命寺と呼ばれるようになったとか。向島七福神の弁財天も安置されています。

さて、この長命寺。三囲神社と同じく以前は入り口は隅田川の方にあったんですが、やはり現在開いている入り口は見番通り側。しかも税金対策なのか幼稚園を経営しているので、おもいっきりその前を通って本堂の方へ行かなくちゃならないという、大変気まずい造りになっております。掃除しているオバちゃんに怪しまれながら中へと。

この長命寺で見たかったのは本堂の奥。ここにも古碑がやはりというか大量にあるんですよ。その中には酔狂な狂歌碑もありまして~十返舎一九のものは「此世をは ど里やお暇に せん古うの 煙りと供に 者ひ左様南ら」なんてふざけたもの。そして隣りには先に登場した荷風と左團次の双方がリスペクトした太田南畝の狂歌「どのやふ那 なん題目を かけ累とも よむは妙法連歌狂哥師」。完全に寺なめてますけどイイんですかね。十返舎一九は別にもう一つありまして、そちらには「内損か腎虚とわれはねがふなり そは百年も生のびしうへ(内臓疾患で死ぬってのも良いよね。百年生きてからの話だけど。)」。これも江戸文化の豊かな側面と言って良いんですかね。「好色院道楽宝梅居士」なんて書かれた男根型の石碑もあったりして。こんなんばっかりじゃなく、マトモな芭蕉の句碑もありますよ。「いざさらば 雪見のころぶ 所まで」。これも江戸っ子に「いざさらば 居酒屋のある 所まで」なんてパロディを作られちゃってるんですが。

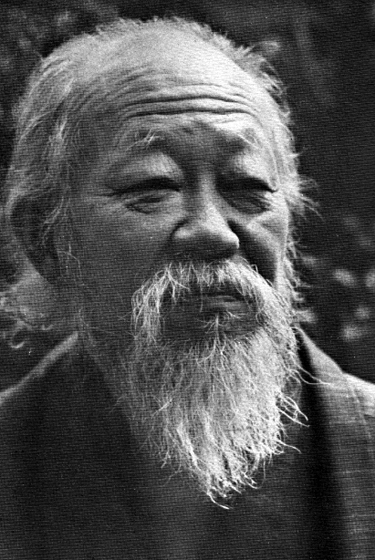

そして、ここで今回的に押さえておかないといけないものは一番奥の方にある成島柳北の碑です。公式的な経歴としては幕末から明治の随筆家であり、実業家なんて紹介をされることが多い人なんですが、実際はもっとややこしく、幕府奥儒者の家に生まれ20歳で将軍侍講するという俊才でありながら、幕府上層部を狂歌で批判して解任されたり(有能なので結局後には外国奉行にまでなっている)、幕府瓦解後は新政府への仕官を拒否して「天地間無用の人」と自称して花街に遊びつつ、その実態を描いた『柳橋新誌』を書き上げるなど、やせ我慢と反骨を基本にしながらも、しっかりと遊びにも通じているという実に江戸っ子的な生き方をした人でもあります。何故ここに石碑があるかというと、墨堤を名勝として守るために尽力した人でもあるからなんですね。

というような人であるので、同じく天地無用であろうとした永井荷風は、この先達を当然のようにリスペクト。若い頃から柳北の狂歌や長唄を模倣したりして、後には子孫から借りた日誌をわざわざ手書きで写して手元に置いていたほどでした。荷風は有るアンケートで好む人に「昔の人なら蜀山人」と答えているんですが、この長命寺には強く敬慕した人の碑が二つもあるわけです。そりゃ何度も来ますよね。

この石碑の成島柳北、地元の子供のいたずらが原因とかいう話で建立当時から鼻が欠けています。で、「鼻欠け柳北」なんて呼ばれたり。何か梅毒で鼻が欠けてしまった人のようで非常にらしい、というかなんというか。なお、彼が生きた幕末は梅毒が身近過ぎる病気で、人々は死病にも関わらず罹患してしまうことを大らかに受け止めていました。この辺のタンパクな生死感ってのも江戸を知る上では押さえなきゃいけないところでしょうね。

ここには木の実ナナの歌碑もあったりします。近くの赤線地帯であった鳩の街出身であることを隠さず、こうして地元に建碑するってのは好感が持てますね。鬱に負けないで頑張ってもらいたいもんです。

といったところで長命寺を出て隅田川側に移動。長命寺といえばこちら側にある桜もち(山本屋)ってことになるんですが、今回別件ですので特に紹介しません。が、実は前回の登場人物である正岡子規が大学予備門の学生だった頃に、ここで下宿していたりするんですな。となると、こちらに来ないわけには行かない。ここには三ヶ月ほど滞在し、看板娘のおろくともロマンス的なものを噂されたりもしましたが、子規の童貞力が原因なのか実際は何もなかったようです(碧梧桐が後に調べている)。ここでまたぞろ子規が出てくるのは妙なめぐり合わせを感じたりします。江戸と明治を行ったり来たりと。

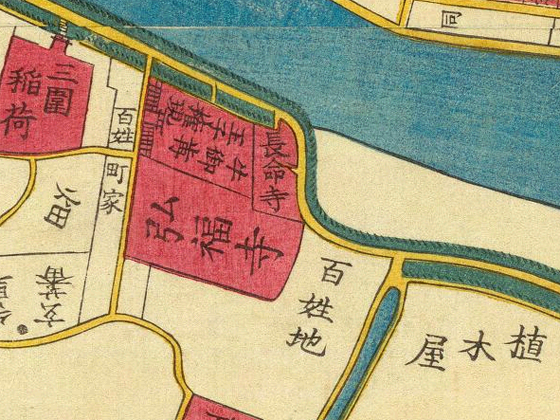

この山本屋から北は墨堤通りが大きく曲がって隅田川から少し離れます。“墨堤通り”と名乗っているのに何で?とちょっと妙な感じがしますが、江戸の頃の地図を見れば分かるようにその頃のままなんですよね。恐らく水害対策で水かさが増えても受け止められるようにと、このような余裕のある造りになっているのでしょう。なお、この頃の地図をよく見ていくと、向島である須崎村、寺島村の辺りは「植木屋多シ」と書かれています。上の地図にも「植木屋」があります。この辺、根岸・日暮里と全く一緒ですね。文人達が目を付ける前から、武家や大店(おおだな)の別宅、隠居所なんかがあって、その庭を手入れする仕事が多かったわけです。

そのまま歩いて行くと目的の店が見えて来ます。しかし、ちょっと我慢してその向かいにある「墨堤植桜の碑」を見てからとします。この碑、四代将軍家綱に始まり、文人や村民が桜を植え続け、最後には成島柳北が中心となって(途中で死去、大倉喜八郎が引き継ぐ)植桜をし、名勝を守り続けたなんてことが書いてあるんですが、篆額が同じく前回の登場人物である榎本武揚なんですよ(碑の移築に出資もしている)。晩年はこの辺に在住していて、ちょっと離れた場所ですが銅像もあるんです。それにしても、明治になっても江戸の匂いをさせていた人達、あるいはそれを追慕するような人達が妙に集まってくる場所だったんですね、向島は。それはともかく、現在の墨堤が首都高で台無しになってる状況からすると(桜もこの工事で谷中と染井の墓地へ強制的に“疎開”させられた)、この碑には色々と考えさせされるものがあります。

というわけで、道を渡るとようやっと言問団子に到着。羽二重団子と同様に茶屋的な建物を想像してくると、ちょっと肩透かしをくらうような立派な鉄筋コンクリート製の建物です。ただ、緑に囲まれていますので、その辺は羽二重団子よりもやや優っています。さて、まずはその歴史を流して行きましょうか。

言問団子の創業は明治の元年である1868年。初代の外山佐吉は「植佐」という屋号を名乗って、大名屋敷やらを相手にする植木職人で(色々と流れが羽二重団子と同じ)、幕末に商売の拡大を狙って庭石を買い集めたりしていたらしいんですが、動乱が激しくなってくると当然のように庭石のような贅沢品は売れず、維新によって大名家もどんどんと江戸から離れていってしまったので、時勢に関係なく人影がとだえない墨堤で、女房に自分の屋号そのままで掛茶屋をやらせることにしたってのが始まりとのこと。そんなゆるい始まりなんで商売としては創業明治4年(1872年)説ってのもあったりします。なお、佐吉は当時すでに“老人“と付けられるような年齢だったようです。

ただ、この初代である外山佐吉は場所が場所だけに文人達とも交わり、自ら俳句を読んだりするような風流人(当時の俳壇実力者の友人でもあったという)であったらしく(団子づくりも趣味として始めたという話もアリ)、ありがちな串団子はつまらないと、しん粉生地の団子を小倉餡と白餡で包んだものを串に刺さずにそのまま出すという始めたんですが(古文献を参考にしたらしい)~どうも新規過ぎてどうも売れ行きが良くない。

で、困っていたところ長命寺で隠士となって暮らしている知人の花城老人が「ただの団子はつまらないと始めたのだったら、それにふさわしい名前を付けたらよい。在原業平が東下りをした折、隅田川の渡しで詠んだ都鳥の歌に因んで“言問団子”にするのはどうか」とアドバイス。在原業平の歌というのは冒頭でふれた

名にしおわば いざ事問はむ 都鳥 わが想う人は 在りや亡しやと

という歌ですね。言われるままに名前を付けてみたところ、日増しに売上が伸びていったと。ただ、これ以前に三囲神社付近にはやはり業平から来てると思われる「都鳥」という名の掛茶屋もあったようですから、花城老人の独創ってわけでもないようなんですがね。そして、同じ頃にもち米を使った白玉を梔子で色を付けた味噌餡で包んだ団子「青梅」がラインアップに加わり(近くの水戸家下屋敷の梅の木になった実を見て思いついたという)、今と同じ三色団子となります。ついでに店の名前も言問亭(戦前までこの名前だった)にと。

店を開いて十年程過ぎて売上が上がってくると、佐吉が植木屋の方は廃業してこっち一本で行ってみようかと思うのも当然と言えば当然。しかし、それにはもっと言問団子の名前を知ってもらう必要がある、といったところで悩んでいると、今度は別の友人で風流仲間でもある俳名“花咲爺”を名乗る老人が「近所の弘福禅寺では盆の供養に燈籠舟を流す行事があったが今は廃れてしまったようだ。これを大々的に復活させれば評判になるだろうから、それで名前を売るというのはどうか」とアドバイス。

そりゃあいいと、佐吉はそれに乗っかることにしますが、問題は資金。この頃には東京も落ち着いて、山の手に新興の金持ちが現れるようになってきたので、溜め込んだあった庭石を彼らに売ってどうにかすることにしました。

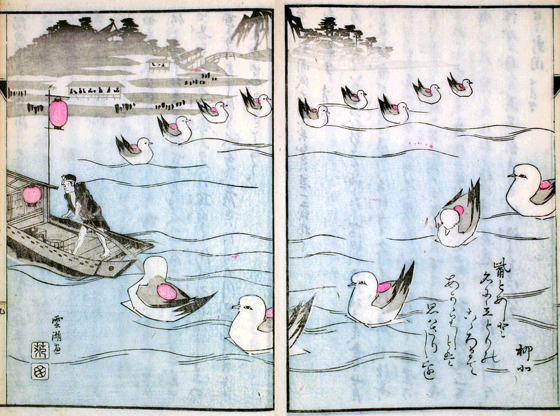

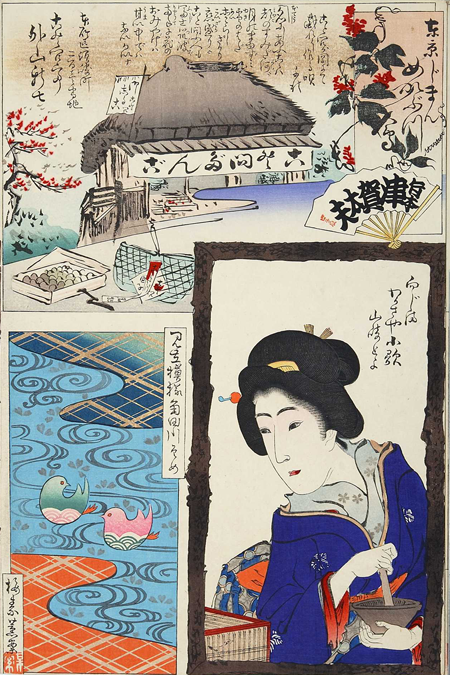

こうして、地元の協力(夏場は閑散期なので同じく人出を増やす必要があった)も取り付け「墨水流燈會」と名付けられた灯篭流しが大々的に行われたのは明治11年(1878年)。上の絵のように宣伝になるようにと灯籠はちゃっかりと都鳥型。用意した数は数千個。このイベントと言ってもいい灯篭流しは、初日に増上寺の大和尚を呼んで俳句仲間と共に佐吉自ら舟に乗り込むなどして7月7日から30日間に渡って行われ、目的通りに大評判となります。見物の人間が墨堤に溢れ、同じく見物ための舟が隅田川で渋滞するような始末で、どしどし新聞にも出ることとなり、言問団子の名を知らしめるという佐吉の一世一代の大博打は大当たり。このことを永井荷風は随筆『向嶋』でこのように書いています。

言問団子の主人は明治十一年の夏七月より秋八月の末まで、都鳥の形をなした数多あまたの燈籠を夜々河に流して都人の観覧に供した。成島柳北は三たびこの夜の光景を記述して『朝野新聞』に掲げた。

柳北にも褒められたわけですね。ここまで評判になったのはそのイベント性というのももちろんありますが、どちらかというと「一店主が身銭を切って」という部分が大きかったようです。江戸っ子を「宵越しの銭は持たない」なんて言ったりしますが、こうやって金離れの良さ、気風(きっぷ)の良さに喝采を送る、それが自分達の型なんだという文化がまだ残っていたということなんですね。墨堤の植桜もそうですが、こういった部分で江戸(からその気風が残る明治)の景観が保護されてきた部分、磨かれてきた部分ってのがあるわけです。

こうして客が押し寄せてくるようになった言問団子ですが、佐吉はそうして儲かった分をどうしたかというと、こうなったのは朝臣業平のお陰と、店の南西に土地を買って、業平を祀った祠を建てたりしています(関東大震災で壊れて現在はご神体を家宝として保管しているとのこと)。これが“言問ケ岡”と呼ばれるようになり、また評判を呼んだりしているんですが(これが始めにふれた言問橋の名の由来)。さらに、俳友ネットワークを使って、団子をお茶をやるような人々に知ってもらって高級なイメージを付ける努力をするなど(最終的に小松宮妃殿下が食べに来ている)、よ~く頑張ってます。そして、灯篭流しも目的は果たしたからと止めることはなく、佐吉が亡くなるまでの7年間ずっと続けられることになります。

その後、墨堤の賑わいと共に店は大きくなり、大正中期には職人を80人も抱えるような繁盛店に。しかし、関東大震災を乗り越えての戦争(すでに言問橋のことはふれましたが)と戦後の隅田川の変化~墨田区と江東区の地盤沈下(工場の地下水の組み上げ過ぎ)によって高くなった堤防、オリンピックに伴い開通した首都高(上記のように桜は疎開)によって景観が大きく変わってしまったことから向島を訪れる人が減ってしまったことは大きな打撃だったようで、しばらくは苦しい時代があったようです。

ですが、やはり東京を代表する銘菓としてしっかりと定着していたというのは大きかったようで、現在は下町散策ブームから東京スカイツリー観光(はとバスツアーコースでもある)、ということで単なる団子を売る店ではなく、東京名所と言ってもいいような場所となって安定しているというのは、いい時代になったと言えますかね。店の周り(つまり墨堤)を現在は緑が覆っているというのも、首都高開通後しばらくして新たに植えられた桜や柳なんだそうで、このままこういうのも安定してくれればと思うんですがね。

といった所がこの言問団子の歴史なわけですが、向島の風土と強くリンクしているってのはお分かりいただいたかと思います。

さて、店内に入りましょう。入ってすぐが昔の茶屋よろしく大きくスペースが取られていて喫茶もできるようになっています。ズレた時間に来たので流石にほとんどお客さんは居ませんが(購入のお客さんはチラホラと)、七福神めぐりをしているらしい初老夫婦(三囲のとは別)が先客として居ましたので、写真を撮る都合もあり奥の席へ。自然光がしっかりと入ってくる立地なので店内の印象はさっぱりとした感じです。

席に座ると、客が少ないので手持ち無沙汰気味にしていた店員さんが注文を取りに来たので、当然のように「こととい団子(600円)」と都鳥を型どった「言問最中(500円)」を注文。一人で両方というのは重いかなとおもったんですが、紹介する必要がありますしね。なお、「言問最中」の方は最中に詰める都合上余り作り置きはできないようで、喫茶の方は大丈夫ですが販売の方は基本要予約となっているようで(と言っても普通に売ってることが多いんですが)。

それほど待たずに団子とようやくご対面。小豆餡は十勝産のとよみ大納言小豆、白餡は十勝産の手亡(てぼう)豆、味噌餡には手亡豆に京都産白味噌と新潟産赤味噌を使い、団子の方も同じく国産のものを厳選して使用しているそうです。

個人的には白餡がさっぱりとした感じで一番好きですかね。甘さは全体的に控えめと言っていいでしょう。

団子が乗っているお皿は言問団子が「墨水流燈會」で有名になった頃から都鳥を描かれたものを特注しているそうで、明治期は三浦乾也(幕臣の家出身)による乾也焼、大正期は白井善人の今戸焼(向島の向い)、現在のものは寺田みのるの瀬戸焼なんだそうです。都鳥皿の前は初代の交友関係から百花園の隅田川焼きを使用していたとのこと。こういうものの好事家の間じゃ古いものは結構貴重なものとして扱われているんだそうです。現在のものもお願いすると一枚2500円で分けてくれるんだとか。

一緒に頼んだ言問最中の方は小豆餡と白餡の二つ。もちろん、団子の餡とは違い皮もしっかり残ってややねっとりした感じで甘みも強くなっています。なので、両方食べる時は団子から食べるのが良いでしょう。最中もよくあるものと違い随分香ばしくてパリッとしているんですが、やはりというかこちらも厳選された“みやこがね”のもち米を使用して手間をかけて作っているそうです。

団子と最中の両方注文しちゃったので重いかなと思いきや、甘みが比較的さっぱりしているんで、お茶を飲みつつ結構あっさりと完食。と、とっとと料金を払って帰るのかというとそうではなく、お店の人に一角にある資料スペースの撮影をしていいか頼みます。そのまま見ちゃってもいいのかもしれませんが、この辺はきちんと。

その資料コーナーには言問団子の歴史資料を飾るスペースと、墨田区の伝統工芸(江戸切子や江戸指物等)が飾られています。

歴史に関してはすでにふれましたので、チェックしたいのは端っこにある寄せ書きの色紙。中心に「花より団子」とある色紙に宇野千代や平林たい子、円地文子などの女流作家のサインが書かれているんですが、どうも調べてもよく分からないし、店側もイマイチどういう繋がりなのかは分からないんでそうです。恐らく、まだそれぞれ作家として名を成す前に書いたんだとか。

言問団子は他にも、近所に住んでいて手紙のやり取りもあった幸田露伴(後述)、この団子のファンだったという竹久夢二、店の前(墨堤植桜の碑の並び)に歌碑がある野口雨情、先程から何度も出てきている永井荷風など、交流と言う点では非常に多くの文人達との交流があるんですが、何故か作品なんかには登場しないんですよね。個人的には団子というには“鄙”な感じが無い、と言いますか高級和菓子っぽさが原因なんじゃないかと思ってます。団子の一般的なイメージとは離れてるんですよね。良い意味で。

なお、この言問団子の値段に関しては昔から「ちょっと~」という声があるんですが、どうも昔はもっと高いイメージ、というか団子としては実際高かったそうで(つまり余り値上がりはしていない)、この辺りはハイソな趣味人のお茶菓子にも、といったポジションも一緒に狙っていった初代から続く流れ、ということで致し方無いかと。

言問団子の訪問日というのは何故か毎回よく晴れていまして、今回もちょっと日差しがキツイくらいに晴れていました。なので、この店にもそんな明るい印象が強かったりするんですが、恐らくこれは天気だけではなく、実際この店、というかこの場所が江戸から続くハレの場である(あった)という根っこがしっかりと残っているからだと言えます。今後はやっぱり言問団子が何か変わる必要は無いと思いますので、向島が全体としてどうなって行くかということになるんでしょうね。

言問団子

住所:東京都墨田区向島5-5-22

電話:03-3622-0081

定休日:火曜日

営業時間:9:30~18:00

東京都墨田区向島5丁目5−22

と、何時ものように店の紹介で終わりではありません。永井荷風と市川左團次を道連れにしている以上、彼らの散策での最終目的地である向島百花園まで行かないと、こちらもキレイに終わることができないってことで、以降お暇な方はお付き合い下さい。

百花園へ墨堤通りを北に向かおうとすると、言問団子のほとんど隣りに隅田公園少年野球場の入口があります。門には王貞治のレリーフが。なんでもこの球場は戦後すぐ(昭和24年)に地元の人達が子供たちのために荒れ地を整備して作ったんだそうで、日本で最初の少年野球場だとか。王さんもことで野球を覚えたんだそうで、それでレリーフがあると(出身は現在の八広四丁目)。

なお、ここで散々野球をやった王貞治氏「地元の銘菓だけど、言問団子は子供には高くて馴染みがなかった」なんて発言があったそうで、先ほどの話そのまんまですね。

そのままずっと墨堤通りを真っ直ぐ行って~というのが通常の向島散策ルートなんですが、今回はちょっと寄りたいところがあるので向島五丁目体育館前交差点から言問小学校がある通りへと抜けていきます。しかし“言問”って小学校の名前にもなってるんですね。なお、上の写真は昭和12年頃の墨堤通りです(恐らくこの近辺)。

小学校に打つかってから北へちょっと行くとやはり“言問”の名が付いたマンションがあるんですが、その横の生け垣にプレートがあり、それには「榎本武揚旧居跡」とあります。先程の「墨堤植桜の碑」のところでふれましたが、晩年はここに住んでいたんですね。恐らく幕臣だった榎本からすると、どんどんと“東京”になっていってしまう川向うに比べて、江戸の名残が色々と残っている向島は心安らぐ場所だったんでしょう。プレートには「明治38年(1905年)から、73歳で没する同41年までこの地で暮らし、墨堤を馬で毎日散歩する姿が見られたという」と書かれています。分かりにくい場所なんですが(以前はプレートも無かった)、ちょっと江戸から明治という時代の移り変わりに耽りたい方は訪れてみるといいでしょう。

そのまま北へ抜けて行き、こちらも先にふれた木の実ナナの出身地である鳩の街の端っこを通り抜けて、ちょいと東へ歩くと豆腐屋の向かいに古い木造の商家があり、その奥が小さな公園になっています。名前を見ると「露伴児童公園」。ここが幸田露伴の旧居跡なんです。

露伴は自身が住む家を“蝸牛庵(かぎゅうあん)”と呼び続けたくらい(蝸牛は自分の家を背中に乗せたでんでん虫のこと)引っ越しを繰り返した人なんですが、江戸を引きずった人なので、どうも榎本と同様に向島を気に入ったのか、かなり長い間住んでいます。しかし、蝸牛よろしく向島内で三回も引っ越してまして、ここは小石川の蝸牛庵に引っ越す前、明治41年から大正13年まで(関東大震災まで)住んでいた家があった場所です。公園の脇にはくたびれたでんでん虫が居たりして。

東京都墨田区東向島1丁目9−13

ややこしいので説明をしますと、露伴が向島で最初に住んだ場所はまず最初は百花園のさらに上の方、現在トミンハイム墨田の一号棟がある辺り(明治26年から明治27年、ほとんど仮寓)、そして幸田文が生まれた上の地図の場所(明治30年から明治41年、途中に空白があるのは腸チフスに罹ったり、その後結婚したりと細かい移動が多かったため)。そして、最後に児童公園の場所となります。

犬山市・明治村に移築されているものは向島の二番目の蝸牛庵です(上の写真は昭和11年頃の、その蝸牛庵)。児童公園にあったと思っている人が多いようですが。

幸田露伴がどういう人物か、今更説明の必要は無いかと思いますが、明治の子ながら幕臣びいき(露伴の家は徳川家坊主衆)で、江戸的なものに強い憧憬を持っていた永井荷風は、江戸(露伴は幕末の慶応3年の生まれ)と明治をブリッジする存在であった露伴を非常に尊敬しており、先程ふれた『向嶋』に以下のように書いています。

明治に至るまで凡およそ二百有余年、墨水の風月を愛してここに居(きょ)を卜(ぼく)した文雅の士は勝げるに堪えない。しかしてそが最終の殿(しんがり)をなした者を誰かと問えば、それは実に幸田先生であろう。先生は震災の後まで向嶋の旧居を守っておられた。

向島を散策する荷風は露伴が住んでいるということも、その楽しみの中に入っていたのではないかと思われますが、向島を幾度も訪れたわりには、幸田家を訪ねるということはしていません。これは荷風の師と言ってもいい森鴎外と露伴の仲(文学上の付き合いはあったが露伴は鴎外を出世主義者であるとして嫌っており、その他諸々あって疎遠になった)の問題とも言われていますが、荷風の厄介な性格というか、リスペクトする人だけに会うのが怖かったんじゃないかと思います。向島の江戸から続く文人の緩やかな連帯の継続ということでは、ちょっと勿体無いような気がしないでも無いんですが。

向島での露伴の生活に関しては、露伴自身が書いたものよりも、娘である幸田文が書いたものの方が今の我々には読みやすいので、そちらをオススメします。

さて、ようやく最終目的地である百花園まで来ました。冒頭で向島の災害の歴史といった辺りにふれて行きましたが、その向島にあった百花園のそれも当然ながら災害に翻弄されまくりといった感じになっています。

江戸後期には安政の大地震。明治に入ると度々大水が来て、トドメの「関東大水害」で大被害をくらって経営が悪化。大正に入って佐原家の借金を肩代わりする形で土地所有者が変わったり(維持管理は佐原家のまま)したものの結局上手く行かず、昭和に入って東京市へと寄付(佐原家が維持管理を続けるという条件付き)。そして、東京大空襲では焼夷弾の直撃を喰らいイチョウ以外の草木全滅と。戦後には野球場にしちまえなんて動きもあったようですが、まぁここまで良く復活したというか(現在も園内の売店等は佐原家が管理している)。

自分が初めて百花園に来たのは高校生の頃だったと思いますが、その時は予備知識無しで来たので、何をどう見て行ったら良いのか分からなくてサッパリ面白くなかったんですよ。当然と言えば当然で、この百花園は季節の草花を楽しむ知識や古碑を読むための古典やら川柳やらの知識という江戸後期の文人達が当たり前のように共有していたものを理解していないと何だか分からないところなんですよね。景色を想像するという日本庭園とは違うもんですし。

前回と今回に登場している榎本武揚が晩年に馬に乗ってほとんど毎日来ていた(さらに鶴を寄付したりしている)というのは、ここがそういう文化という部分での江戸の匂いがしっかりと残った場所だったからなんでしょう。

ドナルド・キーン曰くの「日本人は昔の人が行ったところに行きたがる」なんて話がありますが、永井荷風がここを何度も訪れたってのも当然と言えば当然なんですよね。何しろ、入口の扁額からして太田南畝なわけですし(空襲で燃えて、現在あるものは復元されたもの)、同好の士でもある左團次と共に訪れて、園主にそういったゆかりの文人たちの書画を見せてもらい、江戸の何やらにどっぷりと浸かると。荷風の生涯の中でも最も穏やかな、日向の中に居るような時間であったと言えるでしょう。

しかし、それも大震災までの話。何度か紹介した『向嶋』とは違う『向島』という随筆(いずれも昭和に入ってから発表されたもの)で以下のように書いているのです。

向嶋も今では瓢箪を下げた風流人の杖を曳く処ではなく、自動車を飛とばして工場の製作物を見に行く処であろう。

荷風はその生涯で江戸の文化の追慕しつつ、極力そういったものが感じられる所に身を置こうとした人でした。ノスタルジーな人なわけです。何が言いたいのかというと、かつて“江戸”と呼ばれていたこの場所が“東京”に完全に更新されてしまったのが関東大震災後の復興期だったんですね。この時期に三囲神社でふれた建碑ブームってのが終わったりしています。ある種の継承がこの時期に切れちゃったんです。荷風的に“江戸”を感じられるものが向島には無くなってしまったと。それによって荷風が玉ノ井に足を運ぶようになったと考えると、良かったのか悪かったのかって辺りなんですが。

ただ、気をつけなければならないのは荷風が求めた“情緒”には当時の“悲惨”は入っていないことです。現在に生きる我々は荷風が憧れた人々は当時の上澄みの人々でもあったということを押さえて、両方を天秤にかけつつ見ていかないと、礼賛だけした挙句にうさんくさい「江戸しぐさ」みたいなものに引っかかりかねないわけで、そういう意味では本来の向島の歴史ってのは色々な“悲惨”込みなので解毒作用もきっちりとあります。今への失望や逃避ではない“江戸”を自分の中に像として結びたいという人にオススメしたい場所だと言えるでしょう。荷風のようにある種の継承があった人とは違う我々は過去は過去ってことでね。今回はこんな所でしょうか。

さて、前回は彰義隊を道連れに江戸という“日曜日”な時間を追っていったわけですが、今回はその“日曜日”の匂いが消えて行くまでを、その“日曜日”の実際を眺めつつ、永井荷風(と左團次)を道連れに追ってみました。いやー、しかし今回は長くなっちゃいましたね。次回はもうちょっとコンパクトにしたいなぁなんてことを言いつつ、幕とさせていただきます。ここまで読んでいただいた方、有難うございました。